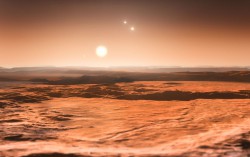

Drei Planeten in der habitablen Zone eines nahen Sterns

Physik-News vom 25.08.2013

Ein Astronomenteam angeführt von Wissenschaftlern von der Universität Göttingen hat neue Beobachtungen von Gliese 667C mit bereits vorhandenen Daten des HARPS-Instruments am 3,6-Meter-Teleskop der ESO kombiniert und konnte so ein Planetensystem mit mindestens sechs Planeten nachweisen. Eine Rekordanzahl von drei Planeten dieses Systems sind Supererden und liegen zusätzlich in dem Abstandsbereich um den Stern, in dem flüssiges Wasser möglich sein könnte. Dies macht sie zu möglichen Kandidaten für die Existenz von Leben. Es ist zudem das erste Planetensystem mit einer voll besetzten habitablen Zone, das bisher entdeckt wurde.

Publikation:

Europäische Südsternwarte (Garching)

Drei Planeten in der habitablen Zone eines nahen Sterns

Als Johannes Kepler Anfang des 17. Jahrhundert seine Bahngesetze aufstellte, konnte er die bedeutende Rolle kosmischer Magnetfelder für die Entstehung von Planetensystemen nicht erahnen. Heute wissen wir, dass sich ohne Magnetfelder Masse gar nicht in kompakten Gebilden wie Sternen und Schwarzen Löchern konzentrieren könnte. Unser Sonnensystem etwa bildete sich vor 4,6 Milliarden Jahren durch den Einsturz einer gigantischen Gaswolke. Von der Schwerkraft der Wolke wurden die Teilchen in das Zentrum gezogen und so entstand schließlich eine große Scheibe. „Solche Akkretionsscheiben sind aus hydrodynamischer Sicht extrem stabil, weil der Drehimpuls gemäß der Kepler’schen Bahngesetze nach außen hin anwächst. Man spricht hier von der Kepler-Rotation“, erklärt Dr. Frank Stefani vom HZDR. „Um die hohen Wachstumsraten von Sternen und Schwarzen Löchern zu erklären, muss es einen Mechanismus geben, der die rotierende Scheibe destabilisiert und damit gleichzeitig dafür sorgt, dass Masse nach innen und der Drehimpuls nach außen transportiert wird“, führt er weiter aus.

Magnetische Felder können, wie bereits 1959 von Evgenij Velikhov theoretisch vorhergesagt, in einer stabilen Strömung Turbulenz entfachen. Die fundamentale Bedeutung dieser sogenannten Magneto-Rotationsinstabilität (MRI) für die kosmische Strukturbildung wurde durch die Astrophysiker Steven Balbus und John Hawley aber erst 1991 erkannt, wofür sie im September 2013 den mit einer Million Dollar dotierten „Shaw Prize“ für Astronomie erhalten. Damit die MRI funktioniert, müssen die Scheiben aber eine minimale elektrische Leitfähigkeit aufweisen. In Gebieten geringer Leitfähigkeit, wie z.B. in den „toten Zonen“ protoplanetarer Scheiben oder in den weit außen liegenden Gebieten der Akkretionsscheiben um supermassive Schwarze Löcher, ist die Wirkung der MRI numerisch nur schwer nachzuvollziehen und deshalb auch umstritten. Ein neuer theoretischer Erklärungsansatz kommt jetzt von Wissenschaftlern des HDZR, die sich bis dato vor allem mit der experimentellen Untersuchung der MRI beschäftigt hatten.

Wettstreit zwischen Physikern und Astrophysikern

Wenn man versucht, die MRI in einem Flüssigmetall-Experiment mit einem ausschließlich in vertikaler Richtung angelegten Magnetfeld – so die reine astrophysikalische Lehre – nachzustellen, dann muss dieses Magnetfeld sehr stark sein. Da gleichzeitig auch die Rotationsgeschwindigkeit sehr hoch sein muss, sind derartige Experimente extrem aufwendig und bisher noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Mit einem Trick war es Dr. Stefani zusammen mit seinen Kollegen vom HZDR sowie vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam im Jahr 2005 erstmals gelungen, den Himmelsprozess im Labor nachzustellen. Indem sie das senkrechte durch ein kreisförmiges Magnetfeld ergänzten, konnten sie die MRI schon bei wesentlich geringeren Magnetfeldstärken und Rotationsgeschwindigkeiten beobachten. Ein Schönheitsfehler dieser „helikalen MRI“, so Steven Balbus und Hantao Ji in der aktuellen Augustausgabe der Zeitschrift „Physics Today“, ist die Tatsache, dass sie nur relativ steil nach außen abfallende Rotationsprofile zu destabilisieren vermag, zu denen die Kepler-Rotation zunächst einmal nicht gehört.

Magnetfelder und Strömungen schaukeln sich gegenseitig auf

Diesem gewichtigen Argument aus der Astrophysik setzen die HZDR-Wissenschaftler nun ihre neuesten Erkenntnisse entgegen. Die Berechnungen von Dr. Oleg Kirillov und Dr. Frank Stefani zeigen, dass die helikale MRI sehr wohl für Kepler‘sche Rotationsprofile anwendbar ist, wenn nur das kreisförmige Magnetfeld nicht komplett von außen, sondern wenigstens zu einem kleinen Teil auch in der Akkretionsscheibe selbst erzeugt wird. „Dies ist in der Tat ein viel realistischeres Szenario. Im Extremfall, dass gar kein vertikales Feld vorhanden ist, haben wir es mit einer Henne-Ei-Problematik zu tun. Ein kreisförmiges Magnetfeld destabilisiert die Scheibe und die entstehende Turbulenz generiert Komponenten von vertikalen Magnetfeldern. Die wiederum reproduzieren durch die besondere Form der Rotationsbewegung der Scheibe das kreisförmige Magnetfeld.“ Ob mit oder ohne vertikales Magnetfeld: Die aktuellen Berechnungen zeigen, dass die MRI durchaus auch in Gebieten geringer Leitfähigkeit wie etwa in den „toten Zonen“ möglich sein kann, in denen Astrophysiker sie bisher nicht vermutet hatten.

Motiviert wurden die HZDR-Wissenschaftler durch ihre langjährige Erfahrung mit Laborexperimenten zu kosmischen Magnetfeldern, angefangen bei einem Modell des Erddynamos über die Magneto-Rotationsinstabilität bis hin zur Tayler-Instabilität. Letztere wird von Astrophysikern unter anderem in Bezug auf kosmische Jets und die Entstehung von Neutronensternen diskutiert, muss aber etwa auch bei der Konstruktion großer Flüssigmetall-Batterien beachtet werden. Derzeit planen die Wissenschaftler ein großes Experiment mit flüssigem Natrium, das sie im Rahmen des DRESDYN-Projektes in den nächsten Jahren realisieren wollen.

„Wenn wir dieses Experiment, das erstmalig die MRI mit der Tayler-Instabilität kombiniert, zum Laufen bringen, können wir das Zusammenwirken von unterschiedlichen magnetischen Phänomenen im Kosmos noch viel besser verstehen“, freut sich Stefani. Egal, wer im freundschaftlichen Wettstreit die Nase vorne hat, die experimentellen Physiker aus dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf oder die theoretischen Astrophysiker aus Amerika, der Drehimpuls-Transport in der Astrophysik und im Labor wird weiter ein spannendes Thema bleiben.

Diese Newsmeldung wurde via Informationsdienst Wissenschaft erstellt.