HZDR-Forschern gelingt gezielte Steuerung extrem kurzwelliger Spinwellen

Physik-News vom 25.02.2019

In den vergangenen Jahren kannte die Entwicklung in der elektronischen Datenverarbeitung nur eine Richtung: Die Industrie verkleinerte die Bauteile bis in den Nanometerbereich. Doch langsam stößt dieser Prozess an eine physikalische Grenze. Forscher des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) arbeiten deswegen an einer Alternative, die den Informationstransport in kompakteren Mikrochips ermöglichen soll: Spinwellen. In einer Kooperation ist es ihnen gelungen, diese sogenannten Magnonen mit extrem kurzen Wellenlängen zu erzeugen und sie gezielt zu lenken. Wie die Physiker in der Zeitschrift Nature Nanotechnology erklären, nutzen sie dafür ein natürliches magnetisches Phänomen.

In der Welt der modernen Kommunikationstechnologien galt eine Entwicklung lange Zeit als sicher: Etwa alle zwei Jahre verdoppelt sich die Zahl der Transistoren auf einem Mikroprozessor. Die damit einhergehende Leistungssteigerung bescherte uns die digitalen Möglichkeiten, die mittlerweile wie selbstverständlich erscheinen: vom Hochgeschwindigkeitsinternet bis zum Smartphone.

Doch die zunehmend feineren Leiterbahnen auf den Chips werden langsam zum Problem, wie Dr. Sebastian Wintz vom HZDR-Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung erläutert: „In den derzeitigen Mikroprozessoren fließen Elektronen. Aufgrund des elektrischen Widerstands heizen sie den Chip auf. Ab einem gewissen Punkt versagen die Chips einfach, da die Wärme nicht mehr abgeführt werden kann.“ Das verhindert auch eine weitere Geschwindigkeitssteigerung der Bauteile.

Für den Physiker, der momentan auch am Paul Scherrer Institut (PSI) in der Schweiz forscht, sehen die Informationsträger der Zukunft deshalb anders aus. Anstatt auf bewegte Ladungen setzen Wintz und seine Kollegen auf eine bestimmte Eigenschaft der Elektronen: den Spin. Die winzigen Teilchen verhalten sich so, als ob sie sich ständig um sich selbst drehen würden, was ein magnetisches Moment erzeugt. In bestimmten magnetischen Materialien, wie etwa in Eisen oder Nickel, sind die Spins für gewöhnlich parallel zueinander ausgerichtet. Wird nun aber die Orientierung der Spins an einem Ort geändert, setzt sich diese Störung über die benachbarten Teilchen fort. Eine Spinwelle wird ausgelöst, in der sich Informationen codieren und weitergeben lassen. „Die Elektronen bleiben in diesem Fall jedoch am Fleck“, beschreibt Wintz den Vorteil. „Es entsteht so kaum Wärme. Spin-basierte Bauteile könnten dadurch wesentlich weniger Energie benötigen.“

Wie lässt sich die Welle bändigen?

Zwei grundlegende Herausforderungen erschweren den Einsatz der Spinwellen allerdings bislang: Die erzeugbaren Wellenlängen sind nicht kurz genug für die nanometer-kleinen Strukturen auf den Chips und es fehlt an einer Möglichkeit, die Wellen gezielt zu steuern. Für beide Probleme konnten die Forscher um Sebastian Wintz nun eine Lösung finden. „Anders als bisher nutzen wir für die Anregung der Welle nicht eine künstlich hergestellte Antenne, sondern eine im Material natürlich geformte“, erklärt der Erstautor der Studie, Dr. Volker Sluka. „Dafür haben wir zwei dünne ferromagnetische Plättchen in scheibenähnliche Elemente strukturiert und mit einer Ruthenium-Trennschicht antiferromagnetisch gekoppelt. Daneben haben wir das Material der Plättchen so gewählt, dass sich die Spins bevorzugt entlang einer bestimmten Raumachse ausrichten, wodurch sich die gewünschte magnetische Struktur ergibt."

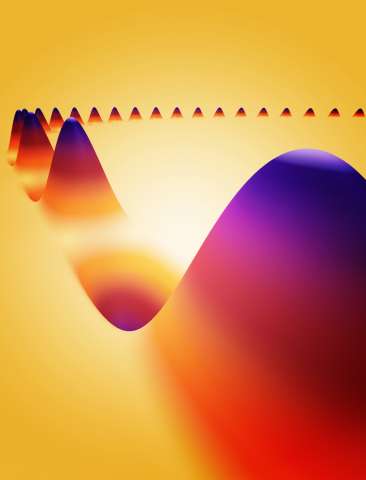

Innerhalb der beiden Schichten entstehen so Bereiche mit unterschiedlichen Magnetisierungen, die eine sogenannte Domänenwand voneinander trennt. Anschließend setzten die Wissenschaftler die Schichten magnetischen Wechselfeldern mit einer Anregungsfrequenz von einem Gigahertz oder mehr aus. Mit Hilfe eines Röntgen-Mikroskops des Stuttgarter Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme, das am Helmholtz-Zentrum Berlin betrieben wird, konnten sie beobachten, dass sich Spinwellen mit parallelen Wellenfronten dabei senkrecht zur Domänenwand ausbreiten. „Bei früheren Versuchen war die Ausstrahlung mit einer Wasserwelle vergleichbar, die ein Steinwurf auslöst“, berichtet Sluka. „Das ist nicht optimal, da die Ausbreitung in alle Richtungen die Schwingung schnell abschwächt. Jetzt sehen die Wellen dagegen so aus, um im gleichen Bild zu bleiben, als würde man einen langen Stab im Wasser hin und her bewegen.“

Wie die Röntgenaufnahmen gezeigt haben, können diese Spinwellen bei Wellenlängen von nur etwa 100 Nanometern mehrere Mikrometer zurücklegen, ohne signifikant an Signal zu verlieren – eine nötige Bedingung für den Einsatz in moderner Informationstechnologie. Einen möglichen Weg, diese neuartigen Informationsträger gezielt zu lenken, haben die Physiker darüber hinaus entdeckt, als sie die Anregungsfrequenz unter ein halbes Gigahertz setzten. Hier bleiben die Spinwellen in der Domänenwand gefangen: „Die Wellen können in diesem Fall sogar um die Kurve laufen“, erzählt Volker Sluka und fügt an: „Trotzdem können wir die Signale immer noch detektieren.“ Mit ihren Ergebnissen liefern die Forscher somit wichtige Voraussetzungen für die weitere Entwicklung von Schaltkreisen, die auf Spinwellen basieren.

Das könnte langfristig sogar ein komplett anderes Design von Mikroprozessoren ermöglichen, schätzt Sebastian Wintz ein: „Wir können die Domänenwände mit Hilfe von Magnetfeldern relativ einfach verschieben. Das bedeutet, dass Chips, die mit Spinwellen arbeiten, nicht unbedingt eine im Vorhinein festgelegte Architektur bräuchten, sondern später verändert und an neue Herausforderungen angepasst werden könnten.“

Diese Newsmeldung wurde via Informationsdienst Wissenschaft erstellt.