Migration löst Exoplaneten-Rätsel

Physik-News vom 12.02.2024

Astronominnen und Astronomen aus Deutschland und der Schweiz haben Hinweise dafür gefunden, wie die ominöse Lücke in der Größenverteilung von Exoplaneten bei etwa zwei Erdradien entsteht. Ihre Computersimulationen zeigen, dass die Wanderung von eisigen, sogenannten Sub-Neptunen in die Innenbereiche ihrer Planetensysteme dieses Phänomen erklären kann. Bei zunehmender Annäherung an den Zentralstern bildet verdampfendes Wassereis eine Atmosphäre aus, die den Planeten größer erscheinen lässt als im gefrorenen Zustand. Gleichzeitig verlieren kleinere Gesteinsplaneten mit der Zeit einen Teil ihrer ursprünglichen Gashülle, wodurch ihr gemessener Radius schrumpft.

Gewöhnlich befinden sich Planeten in entwickelten Planetensystemen, wie dem Sonnensystem, auf stabilen Bahnen um ihren Zentralstern. Viele Anzeichen lassen jedoch vermuten, dass einige von ihnen in ihren frühen Entwicklungsphasen ihre Geburtsstätten verlassen und nach innen und außen wandern können.

Publikation:

Burn, R., Mordasini, C., Mishra, L. et al.

A radius valley between migrated steam worlds and evaporated rocky cores

Nat Astron (2024)

DOI: 10.1038/s41550-023-02183-7

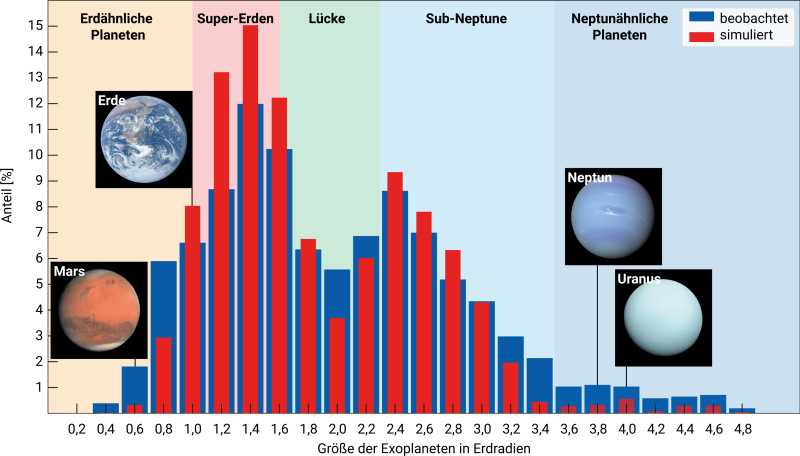

Diese Migration von Planeten könnte zudem eine Beobachtung erklären, die Forschende seit einigen Jahren beschäftigt: die vergleichsweise geringe Anzahl von Exoplaneten mit Größen von etwa zwei Erdradien. Dieses Phänomen wird als Radiuslücke bezeichnet. Vergleichsweise viele Exoplaneten fallen dagegen entweder kleiner oder größer aus.

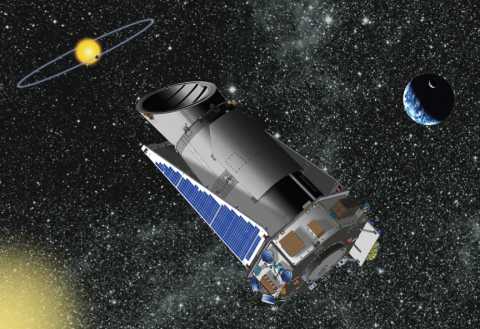

„Die Neuauswertung der Daten des Weltraumteleskops Kepler vor sechs Jahren ergaben einen Mangel an Exoplaneten mit Größen von rund zwei Erdradien“, schildert Remo Burn, Exoplanetenforscher am Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg. Er ist der Erstautor des Artikels, der über die hier geschilderten Ergebnisse berichtet und bei Nature Astronomy erscheint.

Weltraumteleskop Kepler

© NASA

Das Weltraumteleskop Kepler der NASA hat zwischen 2009 und 2018 nach Planeten um andere Sterne gesucht und während seines Betriebs Tausende neuer Exoplaneten entdeckt.

Dabei nutzte es die sogenannte Transitmethode: Wenn ein Planetensystem so geneigt ist, dass die Bahnebene innerhalb der Sichtlinie des Teleskops liegt, verdecken Planeten während ihres Umlaufs regelmäßig das Zentralgestirn und blockieren dabei einen Teil seines Lichts.

Die dadurch verursachte periodische Helligkeitsschwankung des Sterns ermöglicht einen indirekten Nachweis des Planeten sowie die Bestimmung seines Radius.

Woher kommt die Radiuslücke?

„Tatsächlich haben wir – wie auch andere Forschungsgruppen – auf Grundlage unserer Berechnungen schon vor dieser Beobachtung vorausgesagt, dass es solch eine Lücke geben muss“, erläutert Mitautor Christoph Mordasini, Mitglied des Nationalen Forschungsschwerpunkts (NFS) PlanetS. Er leitet die Abteilung für Weltraumforschung und Planetologie an der Universität Bern. Diese Vorhersage stammt aus seiner Zeit als Wissenschaftler am MPIA, das bereits viele Jahre lang gemeinsam mit der Universität Bern auf diesem Feld forscht.

Der am häufigsten genannte Mechanismus, der die Entstehung einer solchen Lücke erklären könnte, beruht darauf, dass Planeten durch die Einstrahlung des Zentralsterns einen Teil ihrer ursprünglichen Atmosphäre verlieren können – darunter besonders flüchtige Gase wie Wasserstoff und Helium. „Allerdings vernachlässigt diese Vorstellung den Einfluss der Migration von Planeten“, wendet Burn ein. Dass sich Planeten unter bestimmten Bedingungen im Laufe der Zeit durch Planetensysteme nach innen und außen bewegen können, ist bereits seit etwa 40 Jahren ist etabliert. Die Effektivität der Migration und ihr Einfluss auf die Entwicklung von Planetensystemen bestimmen die Ausbildung dieser Radiuslücke.

Rätselhafte Sub-Neptune

Der Größenbereich rund um die Lücke wird von zwei verschiedenen Arten von Exoplaneten bevölkert. Einerseits gibt es Gesteinsplaneten, die massereicher als die Erde sein können und deswegen Super-Erden genannt werden. Andererseits finden Astronominnen und Astronomen in fernen Planetensystemen vermehrt sogenannte Sub-Neptune (auch Mini-Neptune), die im Durchschnitt etwas größer als die Super-Erden sind.

„Diesen Planetentypen kennen wir im Sonnensystem allerdings nicht“, erläutert Burn. „Auch deswegen wissen wir selbst heute nicht genau, wie sie aufgebaut sind und woraus sie bestehen.“ Allenfalls ist allgemein akzeptiert, dass diese Planeten deutlich ausgedehntere Atmosphären als die Gesteinsplaneten besitzen. Dementsprechend unsicher war bisher die Vorstellung darüber, inwiefern die Eigenschaften dieser Sub-Neptune zur Radiuslücke betragen. Wäre die Lücke sogar ein Hinweis dafür, dass die beiden Planetentypen auf unterschiedliche Weise entstehen?

Eisplaneten auf Wanderschaft

„Auf der Grundlage von Simulationen, die wir bereits 2020 veröffentlicht haben, zeigen und bestätigen die neuesten Ergebnisse, dass stattdessen die Entwicklung von Sub-Neptunen nach ihrer Geburt erheblich zu der beobachteten Radiuslücke beiträgt“, folgert Julia Venturini von der Universität Genf. Sie ist Mitglied der oben erwähnten PlanetS-Kollaboration und leitete die 2020er-Studie. In den eisigen Regionen ihrer Geburtsorte, in denen die Planeten nur wenig wärmende Strahlung vom Stern erhalten, sollten die Sub-Neptune tatsächlich Größen aufweisen, die in der beobachteten Verteilung fehlen. Wenn diese vermutlich vereisten Planeten näher an den Stern heranrücken, taut das Eis auf und bildet schließlich eine dicke Wasserdampfatmosphäre.

Dieser Prozess führt zu einer Verschiebung der Planetenradien zu größeren Werten. Denn die Beobachtungen, die zur Messung der Planetenradien verwendet werden, können nicht unterscheiden, ob die ermittelte Größe allein auf den festen Teil des Planeten oder zusätzlich auf eine dichte Atmosphäre zurückzuführen ist. Gleichzeitig „schrumpfen“ Gesteinsplaneten, wie bereits in der bisherigen Vorstellung angedeutet, durch den Verlust ihrer Atmosphäre. Insgesamt führen also beide Mechanismen zu einem Mangel an Planeten mit Größen um zwei Erdradien.

Physikalische Computermodelle simulieren Planetensysteme

„Die theoretische Forschung der Bern-Heidelberg-Gruppe hat bereits in der Vergangenheit maßgeblich das Verständnis über die Bildung und Zusammensetzung von Planetensystemen vorangebracht“, erläutert MPIA-Direktor Thomas Henning. „Die aktuelle Studie ist daher das Ergebnis einer langjährigen gemeinsamen Vorarbeit und ständigen Verbesserungen der physikalischen Modelle.“ Die Ergebnisse folgen aus den Berechnungen physikalischer Modelle, die sowohl die Entstehung von Planeten als auch ihre nachfolgende Entwicklung nachvollziehen. Sie beinhalten unter anderem die Vorgänge in den Scheiben aus Gas und Staub, die die jungen Sterne umringen und neue Planeten hervorbringen. Auch die Ausbildung von Atmosphären, die Mischung von verschiedenen Gasen darin und die Migration in radialer Richtung sind darin erfasst.

„Von zentraler Bedeutung waren in dieser Studie die Eigenschaften von Wasser bei Drücken und Temperaturen, wie sie im Inneren von Planeten und in deren Atmosphären auftreten“, erklärt Burn. Für die Simulationen ist es wichtig zu wissen, wie sich das Wasser über einen großen Bereich von Drücken und Temperaturen verhält. Diese Kenntnis existiert in ausreichender Güte erst seit wenigen Jahren und trug in den Simulationen dazu bei, das Verhalten der Sub-Neptune realistisch zu berechnen. Erst diese Zutat führte in den Berechnungen zur Ausprägung von ausgedehnten Atmosphäre in warmen Gefilden.

„Es ist bemerkenswert, wie, so wie in diesem Fall, physikalische Eigenschaften auf molekularer Ebene astronomische Prozesse im großen Maßstab, wie die Bildung von Planetenatmosphären, beeinflussen“, fügt Henning hinzu. „Würde man unsere Ergebnisse auf kühlere Regionen ausdehnen, in denen Wasser flüssig ist, könnte das auf die Existenz von Wasserwelten mit tiefen Ozeanen hindeuten“, mutmaßt Mordasini. „Solche Planeten könnten also Leben beherbergen und wären wegen ihrer Größe vergleichsweise einfache Ziele, um nach Biomarkern zu suchen.“

Es gibt noch viel zu tun

Allerdings ist die aktuelle Arbeit nur ein wichtiger Meilenstein. Obwohl die simulierte Größenverteilung der beobachteten sehr nahe kommt und die Radiuslücke an der richtigen Stelle hat, weisen die Details noch einige Ungereimtheiten auf. So landen in den Berechnungen zu viele von diesen Eisplaneten zu nahe am Zentralstern. Die Forschenden begreifen diesem Umstand jedoch keineswegs als Nachteil, sondern hoffen, auf diese Weise mehr über die Wanderung der Planeten zu lernen.

Helfen können dabei auch Beobachtungen mit Teleskopen wie dem James Webb Weltraumteleskop oder dem im Bau befindlichen Extremely Large Telescope (ELT). Sie wären in der Lage, die Zusammensetzung der Planeten abhängig von ihrer Größe zu ermitteln und somit einen Test für die hier beschriebenen Simulationen zu liefern.

Diese Newsmeldung wurde mit Material des Max-Planck-Instituts für Astronomie via Informationsdienst Wissenschaft erstellt.