Wie Magnetismus entsteht: Elektronen stärker verbunden als gedacht

Physik-News vom 21.09.2018

Wieso sind manche Metalle magnetisch? Diese einfache Frage ist wissenschaftlich gar nicht so leicht fundiert zu beantworten. Das zeigt eine aktuelle Arbeit von Wissenschaftlern des Forschungszentrums Jülich und der Universität Halle. Den Forschern ist es zum ersten Mal gelungen, in einem magnetischen Material, in diesem Fall Kobalt, die Wechselwirkung zwischen einzelnen Elektronen sichtbar zu machen, die letztlich zur Ausbildung der magnetischen Eigenschaften führt. Damit sind erstmals genaue Einblicke in den elektronischen Ursprung des Magnetismus möglich, die vorher nur auf theoretischem Weg zugänglich waren.

Für ihre Untersuchung nutzten die Forscher ein spezielles Elektronenmikroskop, das das Forschungszentrum Jülich am Elettra-Speicherring im italienischen Triest betreibt.

Publikation:

Christian Tusche, Martin Ellguth, Vitaliy Feyer, Alexander Krasyuk, Carsten Wiemann, Jürgen Henk, Claus M. Schneider & Jürgen Kirschner

Nonlocal electron correlations in an itinerant ferromagnet

Nature Communications (published online September 13, 2018)

DOI: 10.1038/s41467-018-05960-5

Magnetische Materialien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Das Phänomen ist seit rund 3.000 Jahren bekannt und für viele technische Anwendungen von Bedeutung, vom Kompass über den Elektromotor bis zum Datenspeicher. Wie man schon lange weiß, werden die magnetischen, oder genauer: ferromagnetischen, Eigenschaften durch eine kollektive Ausrichtung der Elektronenspins erzeugt. Doch wie dieser Prozess genau abläuft, ließ sich bis jetzt nicht direkt beobachten.

Der Elektronenspin ist so etwas wie das quantenmechanische Pendant der Drehung eines Elektrons um sich selbst. Dabei sind nur zwei Spinzustände möglich. Sie werden auch als „Up“ und „Down“ bezeichnet. In unmagnetischen Materialien treten beide Spinzustände ungefähr gleich häufig auf. Magnetische Materialien zeichnen sich dagegen dadurch aus, dass die Spins mehrheitlich in eine Richtung zeigen, also mehrheitlich „Up“ oder „Down“ sind.

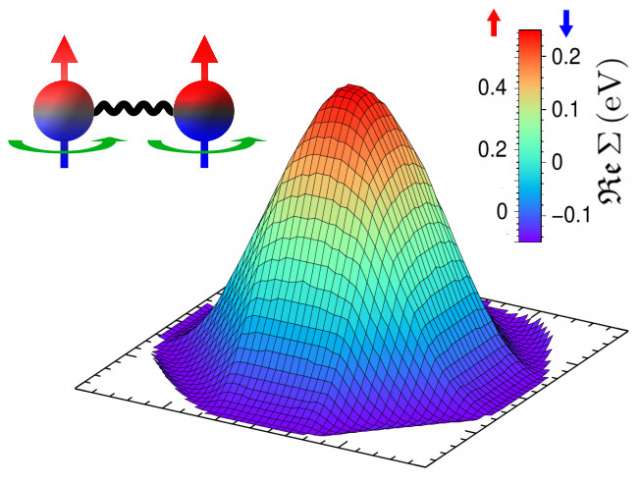

Die Messung der Spinzustände brachte nun ein durchaus überraschendes Ergebnis: „Bis jetzt war nicht ganz klar, dass die Wechselwirkungen in magnetischen Materialien, die dafür sorgen, dass sich die Elektronenspins einheitlich ausrichten, eine gewisse Ausdehnung haben“, berichtet Dr. Christian Tusche vom Jülicher Peter Grünberg Institut (PGI-6). „In klassischen Modellen nimmt man an, dass jedes Elektron nur lokal mit seinen nächsten Nachbarn wechselwirkt. Aber wir sehen jetzt ganz deutlich, dass es auch durch Elektronen weiter weg beeinflusst wird. Das wird unser Verständnis vom Magnetismus verändern.“

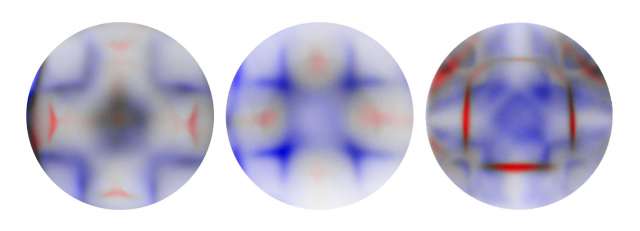

Für ihre Untersuchungen nutzten die Forscher das NanoESCA-Mikroskop in Triest. „Normalerweise werden Elektronenmikroskope dazu verwendet, stark vergrößerte Bilder einer Probe zu erhalten. Das NanoESCA liefert dagegen auch anders geartete Aufnahmen, in diesem Fall eine Art Landkarte der Geschwindigkeitsverteilung der Leitungselektronen, die auch den Spin der Elektronen zeigt“, erklärt Christian Tusche. Ermöglicht wird dies durch spezielle Eigenschaften des Synchrotron-Lichts, wie etwa die Durchstimmbarkeit der Wellenlänge, die es erlauben, den Impuls der Leitungselektronen und deren Polarisation, also praktisch die Geschwindigkeit und den Spinzustand, sehr genau zu erfassen.

Mit dem neuartigen Verfahren, das auch als „spinauflösende Impulsmikroskopie“ oder „Spin Resolving Momentum Microscopy“ bezeichnet wird, konnten die Forscher nun zum ersten Mal die vorherrschenden Majoritäts- und die selteneren Minoritäts-Spinzustände in einem magnetischen Material differenziert erfassen. Dies wiederum ist die Voraussetzung dafür, um die Wechselwirkung zwischen einzelnen Elektronen zu bestimmen, die zur kollektiven Ausrichtung der Elektronenspins und damit zur Entstehung des Magnetismus führt.

Diese Newsmeldung wurde via Informationsdienst Wissenschaft erstellt.