Quantenmurmeln in der Lichtschüssel

Physik-News vom 22.12.2021

Von welchen Faktoren hängt es ab, wie schnell ein Quantencomputer seine Berechnungen durchführen kann? Physiker haben ein elegantes Experiment erdacht, um diese Frage zu beantworten.

Quantencomputer sind hoch entwickelte Maschinen, die sich bei der Verarbeitung von Informationen auf die Prinzipien der Quantenmechanik stützen. Dadurch sollen sie in Zukunft bestimmte Probleme bearbeiten, die für klassische Rechner völlig unlösbar wären. Doch auch für sie gelten fundamentale Grenzen für die Datenmenge, die sie in einer bestimmten Zeit verarbeiten können.

Publikation:

Gal Ness, Manolo R. Lam, Wolfgang Alt, Dieter Meschede, Yoav Sagi und Andrea Alberti

Observing crossover between quantum speed limits

Science Advances

Quantengatter benötigen eine Mindestzeit

Die in klassischen Computern gespeicherte Information kann man sich als eine lange Folge von Nullen und Einsen vorstellen, den Bits. In der Quantenmechanik ist das anders: Die Information wird in Quantenbits (Qubits) gespeichert, die eher einer Welle ähneln als einer Reihe von diskreten Werten. Physiker sprechen denn auch von Wellenfunktionen, wenn sie die in Qubits enthaltenen Informationen präzise darstellen wollen.

In einem traditionellen Computer werden die Informationen durch sogenannte Gatter miteinander verknüpft. Wenn man mehrere Gatter kombiniert, ermöglichen sie elementare Berechnungen, zum Beispiel die Addition zweier Bits. In Quantenrechnern erfolgt die Verarbeitung der Informationen ganz ähnlich, indem Quantengatter die Wellenfunktion nach bestimmten Regeln verändern.

Quantengatter ähneln ihren traditionellen Verwandten noch in einer anderen Hinsicht: „Auch in der Quantenwelt arbeiten Gatter nicht unendlich schnell“, erklärt Dr. Andrea Alberti vom Institut für Angewandte Physik der Universität Bonn. „Sie benötigen ein Minimum an Zeit, um die Wellenfunktion und die darin enthaltenen Informationen zu verändern.“

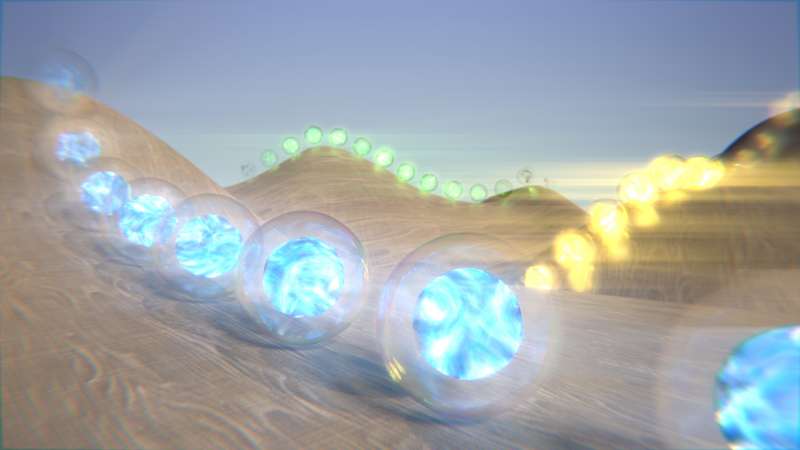

Die sowjetischen Physiker Leonid Mandelstam und Igor Tamm haben bereits Mitte des letzten Jahrhunderts theoretisch hergeleitet, wie lang diese Mindestzeit ist. Die Physiker der Universität Bonn und des Technion haben diese Mandelstam-Tamm-Grenze nun erstmals in einem komplexen Quantensystem untersucht. Dazu nutzten sie Caesium-Atome, die sich auf eine streng kontrollierte Weise bewegten. „Im Experiment lassen wir einzelne Atome wie Murmeln in einer Lichtschüssel herumrollen und beobachten sie dabei“, erklärt Alberti, der die experimentelle Studie geleitet hat.

Atome lassen sich quantenmechanisch als Materiewellen beschreiben. Bei der Reise zum Boden der Lichtschüssel verändert sich ihre Quanteninformation. Die Wissenschaftler wollten nun wissen, wann sich diese „Verformung“ frühestens ausmachen lässt. Dieser Zeitpunkt wäre dann der experimentelle Beweis der Mandelstam-Tamm-Grenze. Das Problem dabei: In der Quantenwelt verändert jede Messung der Position des Atoms unvermeidlich und auf nicht vorhersagbare Weise die Materiewelle. Es sieht also immer so aus, als habe sich die Murmel verformt, egal wie rasch die Messung erfolgt. „Wir haben daher eine andere Methode ersonnen, um die Abweichung vom Ausgangszustand nachzuweisen“, sagt Alberti.

Dazu stellten die Wissenschaftler zu Beginn einen Klon der Materiewelle her, also einen fast exakten Zwilling. „Mit schnellen Lichtimpulsen haben wir eine sogenannte Quantenüberlagerung zweier Zustände des Atoms erzeugt“, sagt Gal Ness, Doktorand am Technion und Erstautor der Studie. „Bildlich gesprochen, hat das Atom damit zur gleichen Zeit zwei verschiedene Farben.“ Je nach Farbe nimmt der entsprechende Atom-Zwilling eine andere Position in der Lichtschüssel ein: Der eine befindet sich hoch oben am Rand und „rollt“ von dort nach unten. Der andere befindet sich dagegen bereits am Boden der Schüssel. Dieser Zwilling bewegt sich nicht - er kann schließlich nicht die Wände hinaufrollen. Er verändert seine Wellenfunktion also nicht.

In regelmäßigen Zeitabständen verglichen die Physiker die beiden Klone miteinander. Dazu nutzten sie ein Verfahren namens Quanteninterferenz, durch das sich Unterschiede in Wellen sehr exakt nachweisen lassen. Auf diese Weise konnten sie feststellen, nach welcher Zeit erstmals eine wesentliche Verformung der Materiewelle eintrat.

Zwei Faktoren bestimmen das Tempolimit

Indem sie die Höhe über dem Schüsselboden beim Start des Experiments variierten, konnten die Physiker zudem die durchschnittliche Energie des Atoms kontrollieren. Durchschnittlich deshalb, weil sich die Höhe prinzipiell nicht exakt festlegen lässt. Die „Lageenergie“ des Atoms hat also immer eine Unschärfe. „Wir konnten zeigen, dass die Mindestzeit für die Änderung der Materiewelle von dieser Energieunschärfe abhängt“, sagt Prof. Yoav Sagi von Technion, der an dieser Studie beteiligt war: „Je größer die Unsicherheit, desto kürzer die Mandelstam-Tamm-Zeit.“

Genau das hatten die beiden sowjetischen Physiker auch vorhergesagt. Dazu kam aber noch ein zweiter Effekt: Wurde die Energieunschärfe mehr und mehr erhöht, bis sie die mittlere Energie des Atoms überstieg, dann verkürzte sich die Mindestzeit nicht weiter - anders, als es die Mandelstam-Tamm-Schranke eigentlich nahelegen würde. Die Physiker wiesen also eine zweite Geschwindigkeitsgrenze nach, die vor etwa 20 Jahren theoretisch entdeckt wurde. Das Tempolimit in der Quantenwelt wird also nicht nur durch die Energieunschärfe, sondern auch durch die mittlere Energie bestimmt.

„Es ist das erste Mal, dass beide Schranken der Quantengeschwindigkeit für ein komplexes Quantensystem gemessen werden konnten, und zwar sogar in einem einzigen Experiment“, freut sich Alberti. Zukünftige Quantencomputer mögen Probleme rasant lösen können, doch auch ihnen werden durch diese fundamentalen Grenzen Zügel angelegt.

Förderung

Die Studie wurde durch die Reinhard-Frank-Stiftung (in Zusammenarbeit mit der Deutschen Technion-Gesellschaft), der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Helen Diller Quantum Center am Technion und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) gefördert.

Diese Newsmeldung wurde mit Material der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn via Informationsdienst Wissenschaft erstellt.