Athanasius Kircher: Unterschied zwischen den Versionen

- Seiten mit defekten Dateilinks

- Seiten mit Skriptfehlern

- Wikipedia:GND in Wikipedia weicht von GND in Wikidata ab

- Athanasius Kircher

- Universalgelehrter

- Jesuit

- Römisch-katholischer Theologe (17. Jahrhundert)

- Ingenieur, Erfinder, Konstrukteur (17. Jahrhundert)

- Mathematiker (17. Jahrhundert)

- Astronom (17. Jahrhundert)

- Ägyptologe

- Altphilologe (17. Jahrhundert)

- Physiker (17. Jahrhundert)

- Missionar (China)

- Geologe (17. Jahrhundert)

- Vulkanologe

- Sinologe

- Altorientalist

- Autor

- Literatur (17. Jahrhundert)

- Literatur (Neulatein)

- Mediziner (17. Jahrhundert)

- Sprachwissenschaftler

- Hochschullehrer (Päpstliche Universität Gregoriana)

- Hochschullehrer (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)

- Hochschullehrer (Avignon)

- Musiktheoretiker

- Sammler

- Rhön

- Person als Namensgeber für einen Mondkrater

- Deutscher

- Geboren 1602

- Gestorben 1680

- Mann

imported>Georg Hügler (→Musik: Kircher-Komposition) |

imported>Quintil Jan Verus (Die letzte Textänderung von 93.194.177.191 wurde verworfen und die Version 216468499 von Spinoziano (BEIC) wiederhergestellt.?) |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Datei:Athanasius Kircher.jpg|mini|Pater Athanasius Kircher (vor 1664)]] | [[Datei:Athanasius Kircher.jpg|mini|Pater Athanasius Kircher (vor 1664)]] | ||

'''Athanasius Kircher''' (latinisiert auch: Athanasius Kircherus Fuldensis; * [[2. Mai]] [[1602]] in [[Geisa]] ([[Rhön]]) im [[Hochstift Fulda]]; † [[27. November]] [[1680]] in [[Rom]]) war ein deutscher [[Jesuiten|Jesuit]] und [[Universalgelehrter]]. | |||

Er lehrte und forschte die meiste Zeit seines Lebens am [[Collegium Romanum]] in Rom. Kircher veröffentlichte eine große Zahl ausführlicher Monografien über ein weites Spektrum von Themen unter anderem der [[Ägyptologie]], [[Geologie]], [[Medizin]], [[Mathematik]] und [[Musiktheorie]]. Mehr als 150 Jahre vor [[Jean-François Champollion]] versuchte er, [[ägyptische Hieroglyphen]] zu entziffern. | |||

[[Friedrich Kittler]] bezeichnet Kircher als „eine Art wissenschaftliche Feuerwehr des [[Papst]]es: Mit Sonderaufträgen und Sondervollmachten war er immer zur Stelle, wenn wissenschaftliches Neuland zu betreten, aber auch im Namen der Kirche zu verteidigen war.“<ref>Friedrich Kittler: ''Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999.'' Merve Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-88396-183-3, S. 88.</ref> Tatsächlich war Kircher seiner Zeit voraus, was insbesondere an seinem Einfluss auf die | [[Friedrich Kittler]] bezeichnet Kircher als „eine Art wissenschaftliche Feuerwehr des [[Papst]]es: Mit Sonderaufträgen und Sondervollmachten war er immer zur Stelle, wenn wissenschaftliches Neuland zu betreten, aber auch im Namen der Kirche zu verteidigen war.“<ref>Friedrich Kittler: ''Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999.'' Merve Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-88396-183-3, S. 88.</ref> Tatsächlich war Kircher seiner Zeit voraus, was insbesondere an seinem Einfluss auf die [[Akustik]], [[Astronomie]], [[Mechanik]] und [[Farbenlehre]] abzulesen ist. So vermutete er als einer der ersten den Einfluss von „kleinen Wesen“ auf die Verbreitung der [[Pest]]. | ||

Kirchers Motto lautete ''In uno omnia'' (In Einem alles). | Kirchers Motto lautete ''In uno omnia'' (In Einem alles). | ||

== Leben == | == Leben == | ||

Kircher wurde am 2. Mai 1602 in [[Geisa]], einer zum | Kircher wurde am 2. Mai 1602 in [[Geisa]], einer zum Hochstift Fulda gehörenden Stadt in der nördlichen Rhön, geboren. Sein Vater Johann Kircher stammte aus Mainz und war Amtmann des Fürstabts [[Balthasar von Dernbach]], seine Mutter Anna war eine geborene Gansek aus Fulda. Von 1614 bis 1618 besuchte er das Jesuiten-Kollegium in Fulda. Am 2. Oktober 1618 trat er in [[Paderborn]] dem Jesuitenorden bei. An der [[Gymnasium Theodorianum|Academia Theodoriana]] studierte er [[Philosophie]] und [[Theologie]], musste aber 1622 auf abenteuerliche Weise nach [[Köln]] fliehen, um einrückenden protestantischen Truppen unter Herzog [[Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel|Christian von Braunschweig-Lüneburg]] zu entgehen.<ref>Vgl. {{Literatur |Autor=Klaus Zacharias |Hrsg=Vereinigung ehemaliger Schüler des Gymnasiums Theodorianum in Paderborn |Titel=P. Athanasius Kircher SJ (1602–1680) |Sammelwerk=Jahresbericht 2010 |Ort=Paderborn |Datum=2010 |Seiten=84–85}}</ref> Auf der Reise entging er knapp dem Tod, nachdem er bei der Überquerung des zugefrorenen Rheins ins Eis eingebrochen war. Später war er in [[Heilbad Heiligenstadt|Heiligenstadt]] als Lehrer tätig und unterrichtete Mathematik, Hebräisch und [[Syrische Sprache|Syrisch]]. 1628 wurde er Priester und im selben Jahr Professor für Mathematik und Ethik an der [[Universität Würzburg]]. 1631 veröffentlichte er sein erstes Buch (''Ars Magnesia''). Im selben Jahr zwang ihn der [[Dreißigjähriger Krieg|Dreißigjährige Krieg]], seine Arbeiten an der Päpstlichen Universität von [[Avignon]] in [[Frankreich]] fortzusetzen. 1633 berief ihn [[Ferdinand II. (HRR)|Ferdinand II.]], Kaiser des [[Heiliges Römisches Reich|Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation]], zum Nachfolger [[Johannes Kepler]]s als Mathematiker an den [[Habsburg]]er Hof nach [[Wien]]. Diese Berufung wurde allerdings auf Betreiben von [[Nicolas-Claude Fabri de Peiresc]] widerrufen. Dieser sorgte stattdessen für eine Berufung nach [[Rom]] an das [[Collegium Romanum]], da sein Freund Kircher dort mehr Zeit für seine Forschungen haben würde – unter anderem für die Arbeit an der Entzifferung der Hieroglyphen. 1637/1638 unternahm er eine Forschungsreise, die ihn nach Malta, nach Sizilien und auf die Liparischen Inseln mit Besteigung des Ätna und des Stromboli führte. Nachdem er das Erdbeben von Kalabrien miterlebt hatte, ging er in Neapel an Land, bestieg den Vesuv und seilte sich in den Krater ab. Von 1638 an lehrte Kircher Mathematik, Physik und orientalische Sprachen am Collegium Romanum (Gregoriana). 1645 wurde er von dieser Tätigkeit freigestellt, um sich seinen Forschungen widmen zu können. Er erforschte Krankheiten wie [[Malaria]] und die [[Pest]] und schuf eine bedeutende [[Sammeln|Sammlung]] von Antiquitäten, die er zusammen mit seinen eigenen Erfindungen im eigens dazu eingerichteten ''[[Museum Kircherianum]]'' ausstellte. 1661 entdeckte Kircher die Ruinen einer Kirche, die angeblich von [[Konstantin der Große|Konstantin dem Großen]] an der Stelle errichtet wurde, an der sich eine Jesuserscheinung zugetragen haben soll. Er sammelte Geld für den Wiederaufbau dieser Kirche (in Guadagnolo östlich von [[Palestrina (Latium)|Palestrina]]) und verfügte die Beisetzung seines Herzens an ebendiesem Ort. Das Kloster Santuário della Mentorella auf dem „Eustachiusberg“ beherbergt seit 1857 eine Niederlassung der polnischen „Resurrektionisten“ (Priester von der Auferstehung). Der [[Universalgelehrter|Polyhistor]] Athanasius Kircher verstarb am 30. Oktober 1680 in Rom. | ||

== Werk == | == Werk == | ||

Kircher veröffentlichte eine große Anzahl grundlegender Werke mit einem sehr breiten Themenspektrum. Er beschäftigte sich mit [[Mathematik]], [[Physik]], [[Chemie]], [[Geographie]], [[Geologie]], [[Astronomie]], [[Biologie]], [[Medizin]], [[Musik]], [[Sprache]]n, [[Philologie]] und [[Geschichte]]. | Kircher veröffentlichte eine große Anzahl grundlegender Werke mit einem sehr breiten Themenspektrum. Er beschäftigte sich mit [[Mathematik]], [[Physik]], [[Chemie]], [[Geographie]], [[Geologie]], [[Astronomie]], [[Biologie]], [[Medizin]], [[Musik]], [[Sprache]]n, [[Philologie]] und [[Geschichte]]. | ||

Er verfolgte einen [[Synkretismus|synkretistischen]] oder universalwissenschaftlichen Ansatz und legte keinen Wert auf die im Entstehen begriffene Ausbildung verschiedener Disziplinen, wie wir sie heute im Wissenschaftsbetrieb kennen. Typisch für seine Monographien ist, dass sie über das eigentliche Thema hinausgehen und verwandte Fragestellungen und Meta-Diskussionen einschließen. So behandelt sein Buch ''Magnes'' (1641), das sich vornehmlich mit [[Magnetismus]] beschäftigt, auch andere Formen der Anziehung wie ''Gravitation'' und ''Liebe'' (Zitat: „Alles ist durch geheime Knoten miteinander verbunden“). | Er verfolgte einen [[Synkretismus|synkretistischen]] oder universalwissenschaftlichen Ansatz und legte keinen Wert auf die im Entstehen begriffene Ausbildung verschiedener Disziplinen, wie wir sie heute im Wissenschaftsbetrieb kennen. Typisch für seine Monographien ist, dass sie über das eigentliche Thema hinausgehen und verwandte Fragestellungen und Meta-Diskussionen einschließen. So behandelt sein Buch ''Magnes'' (1641), das sich vornehmlich mit [[Magnetismus]] beschäftigt, auch andere Formen der Anziehung wie ''Gravitation'' und ''Liebe'' (Zitat: „Alles ist durch geheime Knoten miteinander verbunden“). In der ''Ars magna lucis et umbrae'' von 1646 findet sich eine kaum zu überblickende Anzahl verschiedener Themen, zu denen die Botanik, Zoologie, Farbenlehre, Strahlungslehre, Lichtbrechung, Parabolspiegel, Astrologie, Medizin, Sonnenuhren, Stundenlinien und Astronomie gehören. Die theoretischen Erklärungen werden durch anschauliche Skizzen unterbrochen und erläutert.<ref>Ralf Kern: ''Wissenschaftliche Instrumente in ihrer Zeit''. Band 2, S. 266.</ref> Kirchers heute vielleicht bekanntestes Werk ist der ''[[Oedipus Aegyptiacus|Œdipus Ægyptiacus]]'' (1652), eine breite Studie zur [[Ägyptologie]] und zur vergleichenden [[Religionswissenschaft]]. Seine in Latein verfassten Werke fanden zu seiner Zeit weite Verbreitung und machten die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit einem weiten Kreis von Lesern bekannt. | ||

=== Ägyptologie === | === Ägyptologie === | ||

[[Datei:Athanasius Kircher Koptisches Alphabet.jpg|mini|Das [[Kopten|koptische]] Alphabet<br />(Auszug aus ''Prodromus coptus'', 1636)]] | [[Datei:Athanasius Kircher Koptisches Alphabet.jpg|mini|Das [[Kopten|koptische]] Alphabet<br />(Auszug aus ''Prodromus coptus'', 1636)]] | ||

Kirchers Interesse an der [[Ägyptologie]] wurde geweckt, als er 1628 in der Bibliothek von [[Speyer]] auf eine [[Ägyptische Hieroglyphen|Hieroglyphensammlung]] stieß. 1633 lernte | Kirchers Interesse an der [[Ägyptologie]] wurde geweckt, als er 1628 in der Bibliothek von [[Speyer]] auf eine [[Ägyptische Hieroglyphen|Hieroglyphensammlung]] stieß. Vermittelt durch [[Nicolas-Claude Fabri de Peiresc]] kam er später in den Besitz mehrerer Manuskripte, die der Forschungsreisende [[Pietro della Valle]] aus Ägypten mitgebracht hatte; diese waren in [[Bohairisch]], einem Dialekt der koptischen Sprache verfasst und eigentlich für den Linguisten [[Thomas Obicini]] gedacht gewesen. Nach dessen Tod schien der berühmte Gelehrte Kircher der richtige Mann, sie zu bearbeiten. 1633 an das [[Collegium Romanum]] berufen, begann er mit der Arbeit, lernte [[Koptische Sprache|Koptisch]] und veröffentlichte 1636 die erste Grammatik dieser Sprache (''Prodromus coptus sive aegyptiacus'').<ref>Athanasius Kircher: ''Prodromus coptus sive aegyptiacus Ad Eminentiss S. R. E. Cardinalem Franciscum Barberinum. in quo cum linguae Coptae, sive Aegyptiacae, quondam Pharaonicae, origo, aetas, vicissitudo, inclinatio, tum hieroglyphicae literaturae instauratio uti per varia variarum eruditionum, interpretationumque difficillimarum specimina, ita noua quoque et insolita methodo exhibentur''. Rom 1636. [http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuViewfull?pn=5&ws=2&url=/mpiwg/online/permanent/library/0W011A8U/pageimg&viewMode=images&mode=imagepath Online] bei [[European Cultural Heritage Online|ECHO]]</ref> In seinem Werk ''Lingua Aegyptiaca restituta'' von 1643 argumentiert er korrekt, dass Koptisch keine separate Sprache sei, sondern die letzte Ausbaustufe der antiken [[Ägyptische Sprache|ägyptischen Sprache]]. Er erkannte auch die Beziehung zwischen [[Hieratische Schrift|hieratischen Schriftzeichen]] und den Hieroglyphen.<ref>Horst Beinlich: ''Athanasius Kircher und die Kenntnis vom Alten Ägypten.'' In: Horst Beinlich und Christoph Daxelmüller (Hrsg.): ''Magie des Wissens: Athanasius Kircher, 1602–1680. Universalgelehrter, Sammler, Visionär.'' J.H.Röll Verlag, Dettelbach 2002. Katalog zur Ausstellung im Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, 1. Oktober – 14. Dezember 2002, ISBN 978-3-89754-211-2. S. 85–98.</ref> | ||

In ''Œdipus Ægyptiacus'' (1652) argumentiert er, dass die antike ägyptische Sprache von [[Adam und Eva]] gesprochen wurde und dass [[Hermes Trismegistos]] und [[Mose]]s ein und dieselbe Person gewesen seien. Die | In ''Œdipus Ægyptiacus'' (1652) argumentiert er, dass die antike ägyptische Sprache von [[Adam und Eva]] gesprochen wurde und dass [[Hermes Trismegistos]] und [[Mose]]s ein und dieselbe Person gewesen seien. Die ägyptischen Hieroglyphen seien [[Okkultismus|okkulte]] Symbole, die nicht wörtlich übersetzt, sondern nur [[Allegorie|allegorisch]] (sinnbildlich) ausgelegt werden könnten, da ihre wahren Gehalte dem Eingeweihten vorbehalten seien. Er nahm an der Aufstellung der [[Liste der Obelisken in Rom|Obelisken in Rom]] teil und ist für die Hinzufügung heute als sinnlos bzw. sinnentstellend erkannter Hieroglyphen an einigen derselben verantwortlich; vgl. sein Werk ''Obeliscus Pamphilius'' (1650) über den unter Kaiser [[Domitian]] aufgestellten [[Obelisco Agonale]].<ref>Athanasius Kircher: ''Obeliscus Pamphilius, hoc est interpretatio nova et hucusque intentata obelisci hieroglyphici Quem non ita pridem ex Veteri Hippodromo Antonini Caracallae Caesaris, in Agonale Forum transtulit, integritati restituit, & in Urbis Aeternae ornamentum erexit Innocentius X. Pont. Max.'' [http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuViewfull?url=http://content.mpiwg-berlin.mpg.de/mpiwg/online/permanent/einstein_exhibition/sources/VZBBKTXN/index.meta&mode=texttool&viewMode=images Online] bei [[European Cultural Heritage Online|ECHO]]</ref> Im Jahre 1666 widmete er dem kurz vorher aufgefundenen und auf dem Rücken von [[Berninis Elefant]]en aufgestellten [[Obelisco della Minerva]] die Monographie ''Ad Alexandrum VII. Pont. Max. Obelisci Aegyptiaci nuper inter Isaei Romani rudera effossi interpretatio hieroglyphica''.<ref>Athanasius Kircher: ''Ad Alexandrum VII. Pont. Max. Obelisci Aegyptiaci nuper inter Isaei Romani rudera effossi interpretatio hieroglyphica''. [http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuViewfull?url=http://content.mpiwg-berlin.mpg.de/mpiwg/online/permanent/library/1389U9WD/index.meta&mode=texttool&viewMode=images Online] bei [[European Cultural Heritage Online|ECHO]]</ref> Noch 1676 befasst er sich in seiner ''Sphinx Mystagoga''<ref>Athanasius Kircher: ''Sphinx mystagoga, sive diatribe hieroglyphica de mumiis''. Amsterdam 1676. [http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuViewfull?mode=imagepath&url=/mpiwg/online/permanent/library/DG3F6ZYD/pageimg&viewMode=images Online] bei [[European Cultural Heritage Online|ECHO]] (beigebunden zu ''Turris Babel'')</ref> mit Mumienbergung und Entschlüsselung der Hieroglyphen. | ||

Obwohl sein Ansatz zur Entzifferung altägyptischer Texte auf fundamentalen Fehlkonzepten beruhte, betrieb er doch bahnbrechende wissenschaftliche Forschungen auf diesem Gebiet. Kircher selbst glaubte an die Möglichkeit, dass die Hieroglyphen ein Alphabet bilden könnten, und setzte sie zum griechischen Alphabet in Beziehung. Seine Ergebnisse wurden später von [[Jean-François Champollion]] bei seinen erfolgreichen Bemühungen, diese altägyptische Sprache zu entziffern, verwendet. | Obwohl sein Ansatz zur Entzifferung altägyptischer Texte auf fundamentalen Fehlkonzepten beruhte, betrieb er doch bahnbrechende wissenschaftliche Forschungen auf diesem Gebiet. Kircher selbst glaubte an die Möglichkeit, dass die Hieroglyphen ein Alphabet bilden könnten, und setzte sie zum griechischen Alphabet in Beziehung. Seine Ergebnisse wurden später von [[Jean-François Champollion]] bei seinen erfolgreichen Bemühungen, diese altägyptische Sprache zu entziffern, verwendet. | ||

| Zeile 28: | Zeile 29: | ||

[[Datei:Kircherchinamap.jpg|mini|Karte des [[Kaiserreich China|Kaiserreichs China]] aus Kirchers ''[[China illustrata]]'', 1667]] | [[Datei:Kircherchinamap.jpg|mini|Karte des [[Kaiserreich China|Kaiserreichs China]] aus Kirchers ''[[China illustrata]]'', 1667]] | ||

Kircher entwickelte ein | Kircher entwickelte früh ein Interesse an der [[Chinesische Kultur|chinesischen Kultur]]. Schon 1629 übermittelte er seinem geistlichen Mentor, dass er [[Missionar]] in diesem Land werden wolle. Sein Werk ''China monumentis qua sacris qua profanis (…) illustrata'' („China, illustriert anhand seiner heiligen und weltlichen Denkmäler...“) war eine Enzyklopädie über das [[Kaiserreich China]], die akkurate [[Kartografie]] mit mystischen Elementen wie [[Long (Mythologie)|Drachen]] verband. Es betont die christlichen Elemente der [[Geschichte Chinas|chinesischen Geschichte]], sowohl reale als auch imaginäre: Kircher erwähnt die frühe Anwesenheit von [[Nestorianismus|Nestorianern]], aufgrund des sogenannten Sino-Syrischen Denkmals, der [[Nestorianische Stele|Nestorianischen Stele]], die im Jahr 1625 in einer Villa der chinesischen Stadt [[Xi’an|Sianfu]] entdeckt worden war. Er betrachtete das Denkmal, welches auch in seinem Buch ''Prodromus Coptus'' (1636) behandelt wurde, als einen Beweis dafür, dass in China bereits eintausend Jahre zuvor (also um 600) ein Evangelium verkündet worden sei. | ||

Daneben schrieb er auch, dass die Chinesen Nachkommen von [[Ham (Bibel)|Ham]] seien und dass die [[Chinesische Schrift|chinesischen Schriftzeichen]] abgewandelte Hieroglyphen seien, wie er bereits im ''Oedipus Aegyptiacus'' (1652–1654) behauptet hatte. Zum Nachweis dieser These konstruierte Kircher unter Berufung auf biblische Erzählungen eine umfangreiche Kolonialisierungsgeschichte der Welt durch [[Noach|Noahs]] Familie. Nach der Sintflut sei Ham, Noahs zweiter Sohn, nach Persien gekommen, wo er eine Kolonie gegründet habe. Kircher identifizierte ihn als [[Zoroaster]], den König von [[Baktrien]], dessen Grenze bis Indien und an die Mongolei reichte. Das Nachbarland China sei die letzte Erde gewesen, die Ham zu kolonialisieren hatte. Damals hätte der erste chinesische Kaiser [[Fu Xi]] vom Kolonialherren Ham die Hieroglyphenschrift übernommen und sie zur chinesischen Schrift entwickelt, behauptete Kircher. Nach seiner Zeitrechnung geschah diese Übernahme 300 Jahre nach der [[Sintflut]]. | |||

Trotz dieser Verwandtschaft standen in seinem System die [[Ideographie|Ideogramme]] unter den Hieroglyphen, weil sie sich auf spezifische Ideen bezogen, anstatt auf mysteriöse Ideenkomplexe. Die Zeichen der [[Maya]] und [[Azteken]] waren noch niedrigere Zeichen, weil sie sich auf einzelne Objekte bezogen. | Trotz dieser Verwandtschaft standen in seinem System die [[Ideographie|Ideogramme]] unter den Hieroglyphen, weil sie sich auf spezifische Ideen bezogen, anstatt auf mysteriöse Ideenkomplexe. Die Zeichen der [[Maya]] und [[Azteken]] waren für ihn noch niedrigere Zeichen, weil sie sich auf einzelne Objekte bezogen. | ||

=== Geologie === | === Geologie === | ||

| Zeile 44: | Zeile 45: | ||

[[Datei:Kircherears.jpg|mini|hochkant|Illustration über das [[Ohr|Gehör]] aus ''Musurgia universalis'' (1650)]] | [[Datei:Kircherears.jpg|mini|hochkant|Illustration über das [[Ohr|Gehör]] aus ''Musurgia universalis'' (1650)]] | ||

Das einzige Werk Kirchers, das sich speziell mit medizinischen Fragen beschäftigt, ist seine 1658 veröffentlichte Schrift ''Scrutinium Physico-Medicum Contagiosæ Luis, quæ Pestis dicitur''. Es geht zurück auf die [[Pest]]epidemie von 1656 in Neapel, bei der er, in Zusammenarbeit mit Ärzten, Kranke in Siechenhäusern untersuchte. Kircher geht in einem eigenen Kapitel auf die Ursache der Pest ein. Nachdem er, für einen geistlichen Autoren pflichtgemäß, ihre Begründung als „Geißel Gottes“ angeführt hat widmet er sich ausführlich natürlichen Ursachen. Neben der zeitgenössischen [[Miasma]]-Theorie erwähnt er, damals revolutionär, seine Vermutung, die Pest würde durch [[Ansteckung]] von Kranken auf Gesunde übertragen. Wie schon vor ihm der Arzt [[Girolamo Fracastoro]] nimmt er giftige „corpuscula“ als Ursache, die gleich Samen die Krankheit verbreiten. Seiner eigenen Ansicht nach sind diese „corpuscula“ belebte Organismen („Würmlein“). Zur Begründung gibt er unter anderem an, er habe die „animata effluvia“ in dem damals neu erfundenen [[Mikroskop]] in mehreren Versuchen selbst sehen können; er hatte ein einfaches Mikroskop etwa 1646 von seinem Gönner Kardinal [[Carlo di Ferdinando de’ Medici]] erhalten. Nach heutigen Abschätzungen gilt es allerdings als ausgeschlossen, dass Kircher den Pesterreger, vor Entdeckung der [[Chromatische Aberration|achromatischen Linsen]], tatsächlich gesehen haben kann, Medizinhistoriker erklären die Beobachtungen als technische Artefakte. Dennoch gilt Kirchers Schrift, trotz der für den Autor nicht unüblichen kritiklosen Übernahme tradierter Anschauungen neben der Anwendung moderner Methoden, heute als bedeutender Beitrag, da seine Autorität dazu beitrug, die letztlich richtige Erklärung der Pesterkrankung durchzusetzen und er auch den Einsatz von, damals noch von Einigen als ketzerisch verdammten, technischen Hilfsmitteln wie dem Mikroskop zu etablieren.<ref>Gerhard F. Strasser (2005): ''Athanasius Kirchers Pestschrift von 1658 und seine Einstellung zur Lungenpest.'' Pneumologie 59 (3): 213-217. [[doi:10.1055/s-2004-830085]], abgedruckt auch in Robert Kropp (Hrsg.): ''Pneumologie. Historisches Kaleidoskop – Überraschendes, Kurioses, Lehrreiches.'' Georg Thieme, Stuttgart und New York 2011, S. 193–198</ref> | |||

=== Musik === | === Musik === | ||

| Zeile 66: | Zeile 66: | ||

Nebenbei entwickelte er ein System der [[Kryptografie|verschlüsselten Nachrichtenübertragung]] unter der Bezeichnung ''[[Stenographia]]'' („geheimes Schreiben mit Licht“) bzw. ''Cryptologia''. Dieses System verwendete – im Gegensatz zur [[Optische Telegrafie|optischen Telegrafie]] der [[Antike]] – einen [[Hohlspiegel]], der mit den zu übertragenden [[Schriftzeichen]] beschriftet wird. Mit diesem Verfahren konnten [[Militärischer Befehl|militärische Kommandos]] über eine Entfernung von rund dreieinhalb Kilometern „abhörsicher“ übermittelt werden. | Nebenbei entwickelte er ein System der [[Kryptografie|verschlüsselten Nachrichtenübertragung]] unter der Bezeichnung ''[[Stenographia]]'' („geheimes Schreiben mit Licht“) bzw. ''Cryptologia''. Dieses System verwendete – im Gegensatz zur [[Optische Telegrafie|optischen Telegrafie]] der [[Antike]] – einen [[Hohlspiegel]], der mit den zu übertragenden [[Schriftzeichen]] beschriftet wird. Mit diesem Verfahren konnten [[Militärischer Befehl|militärische Kommandos]] über eine Entfernung von rund dreieinhalb Kilometern „abhörsicher“ übermittelt werden. | ||

=== Farbenlehre === | |||

Aufbauend auf dem [[Farbsystem des Franciscus Aguilonius]] entwickelte Kircher 1646 dieses Farbsystem insofern weiter, als er es in Beziehung setzte zu Tugenden und Lastern und zu Geschmacksrichtungen sowie den Elementen des Aristoteles. Wegweisend war seine Unterscheidung von der Farbmischung durch Pigmentfarben der Malerei und den durch optische Effekte erzeugten Regenbogen – damit brachte er die Unterscheidung von subtraktiver und additiver Farbmischung voran. | |||

=== Sonstiges === | === Sonstiges === | ||

| Zeile 75: | Zeile 78: | ||

Kircher nahm gegenüber der in der [[Alchemie]] behaupteten Möglichkeit der Transmutation von Metallen eine kritische Haltung ein. Er schloss dies zwar nicht völlig aus, meinte aber, dass dies nur mit ''dunklen Mächten'' möglich sei oder durch ''teuflisches Blendwerk'' vorgetäuscht, was zu kritischen Auseinandersetzungen mit Anhängern dieser Richtung der Alchemie (von ihm Alchemia transmutatoria genannt) führten, darunter [[Ole Borch]], John Webster (1610–1682), [[Gabriel Clauder]] und ein Autor mit dem Pseudonym von Blauenstein (abgedruckt in der [[Bibliotheca Chemica Curiosa]]). Davon unterschied er die Alchemia metallurgica (Bergbau, Metallurgie) und die Alchemia spagyrica (Pharmazeutisch-Medizinische Anwendungen), die er für nützlich hielt.<ref>Claus Priesner: ''Kircher, Athanasius.'' In: [[Claus Priesner]], [[Karin Figala]]: ''Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft.'' Beck 1998, S. 196ff.</ref> Bezüglich seiner Haltung zu Metallumwandlungen bezog er sich auf Aristoteles, der seiner Meinung nach Elementumwandlungen ausschloss. | Kircher nahm gegenüber der in der [[Alchemie]] behaupteten Möglichkeit der Transmutation von Metallen eine kritische Haltung ein. Er schloss dies zwar nicht völlig aus, meinte aber, dass dies nur mit ''dunklen Mächten'' möglich sei oder durch ''teuflisches Blendwerk'' vorgetäuscht, was zu kritischen Auseinandersetzungen mit Anhängern dieser Richtung der Alchemie (von ihm Alchemia transmutatoria genannt) führten, darunter [[Ole Borch]], John Webster (1610–1682), [[Gabriel Clauder]] und ein Autor mit dem Pseudonym von Blauenstein (abgedruckt in der [[Bibliotheca Chemica Curiosa]]). Davon unterschied er die Alchemia metallurgica (Bergbau, Metallurgie) und die Alchemia spagyrica (Pharmazeutisch-Medizinische Anwendungen), die er für nützlich hielt.<ref>Claus Priesner: ''Kircher, Athanasius.'' In: [[Claus Priesner]], [[Karin Figala]]: ''Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft.'' Beck 1998, S. 196ff.</ref> Bezüglich seiner Haltung zu Metallumwandlungen bezog er sich auf Aristoteles, der seiner Meinung nach Elementumwandlungen ausschloss. | ||

In ''Ars Magna Lucis et Umbrae'' beschreibt Kircher im Kapitel ''Experimentum mirabile de imaginatione gallinae'' ein von ihm durchgeführtes Verhaltensexperiment an einem Hahn, der, nachdem ein Kreidestrich auf seinen Schnabel zu auf den Boden gezeichnet worden ist, einige Zeit unbeweglich verharrt. Kircher erklärt dies quasi-magisch dadurch, der Hahn glaube irrtümlich, er wäre durch den gezeichneten Strich gefesselt. Dieses Experiment ist als frühes Beispiel für [[Hypnose]] angeführt worden<ref>Dirk Revenstorf: ''Klinische Hypnose.'' Springer-Verlag, Berlin etc. 1990. ISBN 978-3-540-52074-0, auf Seite 8.</ref><ref>Jan Bures, Olga Burešová, Joseph P. Huston: ''Techniques and Basic Experiments for the Study of Brain and Behavior.'' Elsevier, Amsterdam etc. 1976. ISBN 0-444-41502-5, auf Seite 258.</ref> (der Begriff selbst wurde erst später, durch [[James Braid (Mediziner)|James Braid]] geprägt). Heute wird Kirchers Resultat als [[Totstellreflex]] gedeutet<ref>Renard Korzcynski and Piotr Korda (1988): ''Immobility reflex evoked by vertical lifting of the rat.'' Acta Neurobiologiae Experimentalis 48: 145-159.</ref>, auch wenn einige Autoren das Phänomen als der Hypnose beim Menschen analog betrachten und von Tierhypnose sprechen.<ref>W.R. Klemm: ''Neurophysiologic studies of the immobility reflex („animal hypnosis“).'' Neurosciences Research 4: 165-212. [[doi:10.1016/B978-0-12-512504-8.50011-1]]</ref> Kirchers Arbeit wurde zu ihrer Zeit kaum rezipiert, die Beschäftigung mit Hypnose wurde erst später durch die Experimente von [[Franz Anton Mesmer]] in der Öffentlichkeit wahrgenommen. | |||

== Standpunkt == | == Standpunkt == | ||

| Zeile 80: | Zeile 85: | ||

=== Tycho Brahe vs. Kepler === | === Tycho Brahe vs. Kepler === | ||

Entsprechend der offiziellen Lehrmeinung wandte er sich in seinem Werk ''Magnes'' (1641)<ref>[http://books.google.de/books?id=E0p-v7PJc5wC&pg=PA102 Siebert 2006, S. 102.]</ref> gegen das [[Kopernikanisches Weltbild|Kopernikanische Weltbild]] (vertreten durch Kepler) und unterstützte das [[Tychonisches Weltmodell|Tychonische Modell]], präsentierte aber in seinem späteren Werk ''Itinerarium extaticum'' (1656, revidiert 1671) mehrere alternativ mögliche Systeme, einschließlich des Kopernikanischen.<ref>auf [[Cusanus]] berufend war er sehr skeptisch ggü. der | Entsprechend der offiziellen Lehrmeinung wandte er sich in seinem Werk ''Magnes'' (1641)<ref>[http://books.google.de/books?id=E0p-v7PJc5wC&pg=PA102 Siebert 2006, S. 102.]</ref> gegen das [[Kopernikanisches Weltbild|Kopernikanische Weltbild]] (vertreten durch Kepler) und unterstützte das [[Tychonisches Weltmodell|Tychonische Modell]], präsentierte aber in seinem späteren Werk ''Itinerarium extaticum'' (1656, revidiert 1671) mehrere alternativ mögliche Systeme, einschließlich des Kopernikanischen.<ref>auf [[Nikolaus von Kues|Cusanus]] berufend war er sehr skeptisch ggü. der „Vermessung des Kosmos“; trug nichts Neues bei, aber seine Meinung war äußerst wichtig, (Siebert 2006) und (Rebohm 2011); seine präsentierten Modelle: [http://www.stanford.edu/group/kircher/cgi-bin/site/?attachment_id=533 World systems. Diagrams of the different world systems, Ptolemaic, Platonic, Egyptian, Copernican, Tychonic and semi-Tychonic from Iter Exstaticum (1671 ed.) p. 37]@stanford.edu, oder [http://starsandstones.wordpress.com/2010/07/19/athanasius-kircher-on-the-celestial-spheres/ Athanasius Kircher on the Celestial Spheres]@starsandstones.wordpress.com (abgerufen 18. März 2014)</ref> | ||

== Das Voynich-Manuskript == | == Das Voynich-Manuskript == | ||

1665 erhielt der damals unrichtig als „Entzifferer der Hieroglyphen“ bekannte Kircher von seinem langjährigen Freund [[Johannes Marcus Marci]] das sogenannte [[Voynich-Manuskript]] in der Hoffnung, dass er es entschlüsseln könne. Das Manuskript blieb bis zur Annektierung des [[Kirchenstaat]]es durch den italienischen König [[Viktor Emanuel II.]] im Jahre 1870 und der damit einhergehenden [[Säkularisation]] des Kirchenbesitzes mit Kirchers restlicher Korrespondenz im Archiv des ''Collegium Romanum''. | 1665 erhielt der damals unrichtig als „Entzifferer der Hieroglyphen“ bekannte Kircher von seinem langjährigen Freund [[Johannes Marcus Marci]] das sogenannte [[Voynich-Manuskript]] in der Hoffnung, dass er es entschlüsseln könne. Das Manuskript blieb bis zur Annektierung des [[Kirchenstaat]]es durch den italienischen König [[Viktor Emanuel II.]] im Jahre 1870 und der damit einhergehenden [[Säkularisation]] des Kirchenbesitzes mit Kirchers restlicher Korrespondenz im Archiv des ''Collegium Romanum''. | ||

== Bedeutung und Nachwirken== | == Bedeutung und Nachwirken == | ||

Während eines Großteils der Zeit seines wissenschaftlichen Wirkens galt Kircher als einer der populärsten Gelehrten der damaligen Welt. Gemäß der amerikanischen Historikerin Paula Findlen war Kircher „der erste Gelehrte mit weltweiter Reputation“. Seine Bedeutung erreichte er mit einer Doppelstrategie: Seinen eigenen Forschungen und Experimenten fügte er die Informationen hinzu, die er aus seiner Korrespondenz mit über 760 anderen Wissenschaftlern, Physikern und vor allem seinen Jesuitenbrüdern aus aller Welt zusammentrug. Die ''[[Encyclopædia Britannica]]'' nennt Kircher eine „Ein-Mann-[[ | Während eines Großteils der Zeit seines wissenschaftlichen Wirkens galt Kircher als einer der populärsten Gelehrten der damaligen Welt. Gemäß der amerikanischen Historikerin Paula Findlen war Kircher „der erste Gelehrte mit weltweiter Reputation“. Seine Bedeutung erreichte er mit einer Doppelstrategie: Seinen eigenen Forschungen und Experimenten fügte er die Informationen hinzu, die er aus seiner Korrespondenz mit über 760 anderen Wissenschaftlern, Physikern und vor allem seinen Jesuitenbrüdern aus aller Welt zusammentrug. Die ''[[Encyclopædia Britannica]]'' nennt Kircher eine „Ein-Mann-[[Clearing]]stelle für intellektuelle Themen“. Die nach seinen Anweisungen illustrierten Werke waren sehr populär. Er war der erste Wissenschaftler, der sich durch den Verkauf seiner Bücher vollständig selbst finanzieren konnte. | ||

Zum Ende seines Lebens begann sich der [[Cartesianismus]] durchzusetzen, und seine Popularität verebbte. [[René Descartes]] selbst nannte Kircher „mehr [[Quacksalber]] als Gelehrten“. | Zum Ende seines Lebens begann sich der [[Cartesianismus]] durchzusetzen, und seine Popularität verebbte. [[René Descartes]] selbst nannte Kircher „mehr [[Quacksalber]] als Gelehrten“. | ||

Aus heutiger Sicht erscheinen seine Werke als eine Mischung von Ergebnissen genuiner Forschung, durchdachten Beziehungsmanagements, zukunftsweisender Intuition, bloßer Spekulation und bewundernswerten Marketings. | Aus heutiger Sicht erscheinen seine Werke als eine Mischung von Ergebnissen genuiner Forschung, durchdachten Beziehungsmanagements, zukunftsweisender Intuition, bloßer Spekulation und bewundernswerten Marketings. | ||

Nach seinem Tod wurde Kirchers Werk bis ins späte 20. Jahrhundert weitgehend mit Nichtachtung gestraft. | Der moderne Kircher-Forscher [[John Edward Fletcher|John E. Fletcher]] beurteilt seine Arbeitsweise folgendermaßen: | ||

{{Zitat|Sein Fleiß und sein Ausstoß waren herkulisch. Beinahe unvermeidlich, dass in seinen Werken wertvolle Entdeckungen enthalten sind und neue Tatsachen präsentiert werden … Aber er war ebenso leichtgläubig, naiv und kindlich in seiner Leichtgläubigkeit. Wie ein riesiger Schwamm absorbierte er Wissen, Phantasie, Wahrheit und Erfindung zu gleichen Teilen, woraus er ein sonderbares Gemisch von launenhaft-schrulliger Halbwahrheit produzierte …|ref=<ref>John E. Fletcher: ''Athanasius Kircherius Restituendus. The bibliographic basis of biographic research for a seventeenth century figure.'' In: ''Australian Academic and Research Libraries, 3'', 1972, S. 187.</ref><ref>Klaus Peter Kelber, Martin Okrusch: ''[http://www.equisetites.de/kircher/pendelschlaege.pdf Athanasius Kircher retrospektiv: Pendelschläge geowissenschaftlicher Erkenntnis.]'' In: H. Beinlich, H.-J. Vollrath, K. Wittstadt (Hrsg.): ''Spurensuche: Wege zu Athanasius Kircher.'' 2002, S. 153–154.</ref>}} | |||

Nach seinem Tod wurde Kirchers Werk bis ins späte 20. Jahrhundert weitgehend mit Nichtachtung gestraft. Von da an erfuhr es aber eine gewisse [[Renaissance]]. Man führt Kirchers Wiederentdeckung auf die Ähnlichkeiten seines [[eklektizistisch]]en Ansatzes mit der [[Postmoderne]] zurück. Da ein Großteil von Kirchers wissenschaftlicher Arbeit heute nicht mehr aktuell ist und wenige seiner Werke übersetzt wurden, liegt das heutige Interesse mehr auf deren ästhetischer Qualität als auf dem eigentlichen Inhalt. Eine Reihe von [[Ausstellung]]en hat bereits die Schönheit von Kirchers Werken herausgestellt: | |||

* [[Chicago]], 2000: ''The ecstatic journey: Athanasius Kircher in Baroque Rome'', Ausstellung an der University of Chicago | * [[Chicago]], 2000: ''The ecstatic journey: Athanasius Kircher in Baroque Rome'', Ausstellung an der University of Chicago | ||

| Zeile 98: | Zeile 106: | ||

* [[Wolfenbüttel]], 2002: ''Athanasius Kircher und Herzog August der Jüngere von Braunschweig-Lüneburg'', Ausstellung aus Anlass des 400. Geburtstages Kirchers | * [[Wolfenbüttel]], 2002: ''Athanasius Kircher und Herzog August der Jüngere von Braunschweig-Lüneburg'', Ausstellung aus Anlass des 400. Geburtstages Kirchers | ||

[[Heimito von Doderer]] nimmt in seinem Roman ''Ein Umweg'' (Gespräch zwischen einer der Hauptfiguren des Romans, Manuel, und Pater Kircher) und in seiner Textsammlung ''Die Wiederkehr der Drachen'' Bezug auf Athanasius Kircher. | Kircher war Gegenstand von Romanen. [[Heimito von Doderer]] nimmt in seinem Roman ''Ein Umweg'' (Gespräch zwischen einer der Hauptfiguren des Romans, Manuel, und Pater Kircher) und in seiner Textsammlung ''Die Wiederkehr der Drachen'' Bezug auf Athanasius Kircher. [[Umberto Eco]] schrieb über Kircher sowohl in seinem Roman ''Die Insel des vorigen Tages'' als auch in seinen nichtfiktionalen Texten ''Die Suche nach der vollkommenen Sprache'' und ''Serendipities. Language and Lunacy''. [[Daniel Kehlmann]] lässt in seinem Roman ''Tyll'' die Hauptfigur zweimal auf Kircher treffen, der mit seinem Hexenkommissar [[Oswald Tesimond]] einen Prozess gegen [[Till Eulenspiegel|Tylls]] Vater führt, der mit dessen Hinrichtung endet. Ein weiterer Roman über Kircher stammt von [[Jean-Marie Blas de Roblés]].<ref>Jean-Marie Blas de Roblés: ''Wo Tiger zu Hause sind'' (Roman über Kircher). Übersetzung aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel. S. Fischer, Frankfurt am Main 2012, ISBN 978-3-10-009641-8.</ref> | ||

[[Umberto Eco]] schrieb über Kircher sowohl in seinem Roman ''Die Insel des vorigen Tages'' als auch in seinen nichtfiktionalen Texten ''Die Suche nach der vollkommenen Sprache'' und ''Serendipities. Language and Lunacy''. | |||

[[Daniel Kehlmann]] lässt in seinem Roman | |||

== Benennungen == | |||

Der [[Mondkrater]] [[Kircher (Mondkrater)|Kircher]] ist nach ihm benannt. | Der [[Mondkrater]] [[Kircher (Mondkrater)|Kircher]] ist nach ihm benannt. | ||

Es gibt mehrere Straßen und Wege in Deutschland, die nach Kircher benannt sind. Darunter der ''Kircherweg'' in [[Paderborn]] und jeweils eine ''Athanasius-Kircher-Straße'' in [[Geisa]], eine in [[Hünfeld]], eine in [[Heilbad Heiligenstadt]] und eine in [[Würzburg]]. In [[Fulda]] war eine Schule nach ihm benannt. | |||

Es gibt mehrere Straßen und Wege in Deutschland, die nach Kircher benannt sind. Darunter der ''Kircherweg'' in [[Paderborn]] und jeweils eine ''Athanasius-Kircher-Straße'' in [[Geisa]], eine in [[Hünfeld]] | |||

== Werke == | == Werke == | ||

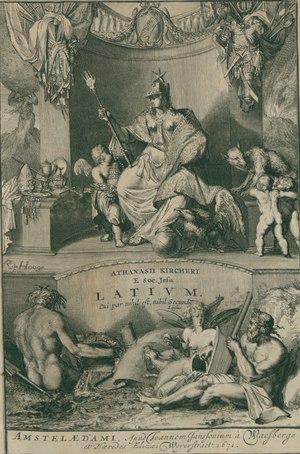

[[Datei:Latium (cropped).tif|mini|''Latium'' (1671)]] | |||

Kirchers Nachlass wird mit 44 gedruckten Bänden und 14 Briefschaften angegeben. | Kirchers Nachlass wird mit 44 gedruckten Bänden und 14 Briefschaften angegeben. | ||

Seine wichtigsten Werke (in chronologischer Reihung): | Seine wichtigsten Werke (in chronologischer Reihung): | ||

| Zeile 131: | Zeile 136: | ||

* 1664–1678 ''[http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:AK5115CX Mundus subterraneus, quo universae denique naturae divitiae]'' ([http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:HUZRWNHD Band 2]) ([http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:061:2-171368 Digitalisierte Ausgabe Band 1/2] der [[Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf]]) | * 1664–1678 ''[http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:AK5115CX Mundus subterraneus, quo universae denique naturae divitiae]'' ([http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:HUZRWNHD Band 2]) ([http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:061:2-171368 Digitalisierte Ausgabe Band 1/2] der [[Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf]]) | ||

* 1665 ''[http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/39-10-hist Historia Eustachio-Mariana]'' | * 1665 ''[http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/39-10-hist Historia Eustachio-Mariana]'' | ||

* 1665 ''[http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:E87T9D29 Arithmologia sive de abditis Numerorum mysteriis]'' [[Datei:Kircher - Arithmologia sive De abditis numerorum mysterijs qua origo, antiquitas et fabrica numerorum exponitur, 1665 - 870894 A.jpg|mini|''Arithmologia'']] | * 1665 ''[http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:E87T9D29 Arithmologia sive de abditis Numerorum mysteriis]'' | ||

[[Datei:Kircher - Arithmologia sive De abditis numerorum mysterijs qua origo, antiquitas et fabrica numerorum exponitur, 1665 - 870894 A (cropped).jpg|mini|''Arithmologia'' (1665)]] | |||

* 1666 ''[http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:4AWB3G9G Obelisci Aegyptiaci … interpretatio hieroglyphica]'' | * 1666 ''[http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:4AWB3G9G Obelisci Aegyptiaci … interpretatio hieroglyphica]'' | ||

* 1667 [http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:PCY3A4XP ''China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis naturae et artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata''] | * 1667 [http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:PCY3A4XP ''China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis naturae et artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata''] | ||

| Zeile 146: | Zeile 152: | ||

* 1679 ''[http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:FHPG4XSB Musaeum Collegii Romani Societatis Jesu]'' | * 1679 ''[http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:FHPG4XSB Musaeum Collegii Romani Societatis Jesu]'' | ||

* 1679 ''[http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:5BMWKDPF Turris Babel, Sive Archontologia] Qua Primo Priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, Secundo Turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum, & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur.'' Amstelodami<!--Amsterdam-->, Jansson-Waesberge 1679 | * 1679 ''[http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:5BMWKDPF Turris Babel, Sive Archontologia] Qua Primo Priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, Secundo Turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum, & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur.'' Amstelodami<!--Amsterdam-->, Jansson-Waesberge 1679 | ||

* 1679 ''Tariffa Kircheriana sive mensa | * 1679 ''[https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1457539 Tariffa Kircheriana sive mensa Pythagorica expansa]'' | ||

* 1680 ''[http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/gw-2f-5-2 Physiologia Kircheriana experimentalis]'' | * 1680 ''[http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/gw-2f-5-2 Physiologia Kircheriana experimentalis]'' | ||

| Zeile 155: | Zeile 161: | ||

Kircher-Diagram of the names of God.png|Diagramm über die Bezeichnungen Gottes in ''Oedipus Aegyptiacus'' | Kircher-Diagram of the names of God.png|Diagramm über die Bezeichnungen Gottes in ''Oedipus Aegyptiacus'' | ||

</gallery> | </gallery> | ||

== Schriften == | |||

* Athanasius Kircher: ''Musurgia Universalis: Musical Experiments; Harmonies of the planets and their satellites.'' In: Joscelyn Godwin (Hrsg.): ''The Harmony of the Spheres. A sourcebook of the Pythagorean tradition in music.'' Inner Traditions International, Rochester (Vermont) 1993, ISBN 0-89281-265-6, S. 263–286. | |||

* [[Hans-Joachim Vollrath]] (Hrsg.): ''[[Caspar Schott|Kaspar Schott]] an Athanasius Kircher. Briefe 1650–1664.'' Königshausen & Neumann, Würzburg 2015, ISBN 978-3-8260-5732-8. | |||

== Literatur == | == Literatur == | ||

* Tina Asmussen, [[Lucas Burkart]], Hole Rößler: ''Theatrum Kircherianum. Wissenskulturen und Bücherwelten im 17. Jahrhundert''. Wiesbaden 2013 ([http://www.academia.edu/4646029/Theatrum_Kircherianum._Wissenskulturen_und_Bucherwelten_im_17._Jahrhundert online]). | |||

* | * Tina Asmussen: ''Scientia Kircheriana. Die Fabrikation von Wissen bei Athanasius Kircher.'' Didymos, Affalterbach 2016, ISBN 978-3-939020-43-1. | ||

* Roberto Buonanno: ''The stars of Galilei and the universal knowledge of Athanasius Kircher'' (= ''[[Astrophysics and Space Science Library]].'' Band 399). Springer 2014. | |||

* [[Rainer Cadenbach]]: ''Einige apologetische Erwägungen zur musikgeschichtlichen Relevanz von Athanasius Kirchers Phantasien zur Musiktherapie.'' In: [[Markus Engelhardt]], [[Michael Heinemann (Musikwissenschaftler)|Michael Heinemann]] (Hrsg.): ''Ars magna musices — Athanasius Kircher und die Universalität der Musik. Vorträge des deutsch-italienischen Symposiums aus Anlass des 400. Geburtstages von Athanasius Kircher (1602–1680)'' (= ''Analecta musicologica.'' Band 38). Laaber 2007, S. 227–252. | |||

* [[Franz Daxecker]]: ''Der Jesuit Athanasius Kircher und sein Organum mathematicum.'' In: ''[[Gesnerus (Zeitschrift)|Gesnerus]].'' Band 57, Basel 2000, {{ISSN|0016-9161}}, S. 77–83. | |||

* [[Gerhard Dünnhaupt]]: ''Athanasius Kircher S.J. (1602–1680).'' In: ''Personalbibliographien zu den Drucken des Barock.'' Band 3, Hiersemann, Stuttgart 1991, ISBN 3-7772-9105-6, S. 2326–2350 (Werk- und Literaturverzeichnis). | |||

* [[Gregor Eisenhauer]]: ''Scharlatane.'' In: [[Hans Magnus Enzensberger]] (Hrsg.): ''Die andere Bibliothek.'' Eichborn, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-8218-4112-5, S. 105–135. | |||

* | |||

* | |||

* | |||

* {{ADB|16|1|4|Kircher, Athanasius|[[Adolf Erman]]|ADB:Kircher, Athanasius}} | * {{ADB|16|1|4|Kircher, Athanasius|[[Adolf Erman]]|ADB:Kircher, Athanasius}} | ||

* | * Paula Findlen (Hrsg.): ''Athanasius Kircher. The last man who knew everything''. Routledge, New York 2004, ISBN 0-415-94016-8. | ||

* {{ | * Paula Findlen: ''Kircher, Athanasius'', in New [[Dictionary of Scientific Biography]], Band 4, 2008, S. 130–136. | ||

* | * {{DictSciBiogr |Autor=Hans Kangro |Lemma=Kircher, Athanasius |Band=7 |Seiten=374–378}} | ||

* | * John Fletcher: ''Athanasius Kircher und seine Beziehungen zum gelehrten Europa seiner Zeit''. Harrassowitz, Wiesbaden 1988, ISBN 3-447-02842-4. | ||

* | * John Fletcher: ''A Study of the Life and Works of Athanasius Kircher, „Germanus Incredibilis“: With a Selection of his Unpublished Correspondence and an Annotated Translation of his Autobiography.'' Brill, Leiden 2011 | ||

* Totaro Giunia: ''L’autobiographie d’Athanasius Kircher. L’écriture d’un jésuite entre vérité et invention au seuil de l’œuvre. Introduction et traduction française et italienne''. Lang, Bern 2009, ISBN 978-3-03911-793-2, S. 430. | |||

* John Glassie: ''Der letzte Mann, der alles wusste. Das Leben des exzentrischen Genies Athanasius Kircher.'' Berlin-Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-8270-1173-2.<ref>Jürgen Schickinger: [http://www.badische-zeitung.de/literatur-und-vortraege/der-universalgelehrte-athanasius-kircher-war-ein-forscher-und-ein-flunkerer--99715247.html ''Der Universalgelehrte Athanasius Kircher war ein Forscher und ein Flunkerer.''] In: ''[[Badische Zeitung]].'' ''Literatur & Vorträge.'' vom 30. Januar 2015 (auf: ''badische-zeitung.de'').</ref> | |||

* Joscelyn Godwin: ''Athanasius Kircher. A Renaissance man and the quest for lost knowledge''. Thames & Hudson, London 1979, ISBN 0-500-81022-2. | * Joscelyn Godwin: ''Athanasius Kircher. A Renaissance man and the quest for lost knowledge''. Thames & Hudson, London 1979, ISBN 0-500-81022-2. | ||

* [[Joscelyn Godwin]]: ''Athanasius Kircher’s Theatre of the World.'' Thames & Hudson, London 2009. | * [[Joscelyn Godwin]]: ''Athanasius Kircher’s Theatre of the World.'' Thames & Hudson, London 2009. | ||

* Ignacio Gómez de Liaño: ''Athanasius Kircher. Itinerario del éxtasis o Las imágenes de un saber universal.'' Siruela, Madrid 1986, ISBN 84-85876-45-8. | * Ignacio Gómez de Liaño: ''Athanasius Kircher. Itinerario del éxtasis o Las imágenes de un saber universal.'' Siruela, Madrid 1986, ISBN 84-85876-45-8. | ||

* Olaf Hein: ''Die Drucker und Verleger der Werke des Polyhistors Athanasius Kircher S.J. […].'' Band 1: ''Allgemeiner Teil.'' Böhlau, Köln 1993, ISBN 3-412-08590-1. | * Olaf Hein: ''Die Drucker und Verleger der Werke des Polyhistors Athanasius Kircher S.J. […].'' Band 1: ''Allgemeiner Teil.'' Böhlau, Köln 1993, ISBN 3-412-08590-1. | ||

* Olaf Hein: ''Athanasius Kircher S.J. Äußere Lebensumstände – Geistiger Standort – Literarische Wirksamkeit''. Olms, Hildesheim 2013, ISBN 978-3-487-14993-6. | |||

* Hans Kangro: ''Kircher, Athanasius'', in [[Dictionary of Scientific Biography]], Band 6, S. 374–378. | |||

* Alexander Klein: ''Eine Arche Noah der Dinge'' (über Kirchers Kunstkammer und Museum in Rom). In: ''Kultur und Technik. Das Magazin aus dem Deutschen Museum.'' Heft 3/2012, {{ISSN|0344-5690}}, S. 42–47. | |||

* {{NDB|11|641|645|Kircher, Athanasius|[[Fritz Krafft]]|118562347}} | |||

* Nathalie Lallemand-Buyssens: ''Les acquisitions d’Athanasius Kircher au musée du Collège Romain à la lumière de documents inédits.'' In: ''Storia dell’Arte.'' Nr. 133, Ott.-Dic. 2012, S. 107–129. | |||

* Thomas Leinkauf: ''Mundus combinatus. Studien zur Struktur der barocken Universalwissenschaft am Beispiel Athanasius Kirchers SJ (1602–1680)''. Akademie-Verlag, Berlin 1993, ISBN 3-05-002364-3. | * Thomas Leinkauf: ''Mundus combinatus. Studien zur Struktur der barocken Universalwissenschaft am Beispiel Athanasius Kirchers SJ (1602–1680)''. Akademie-Verlag, Berlin 1993, ISBN 3-05-002364-3. | ||

* [[Michael Mott]]: ''Athanasius Kircher und das Heiligtum Mentorella / Zur 400. Wiederkehr des Geburtstages des in Geisa geborenen Universalgelehrten.'' In: ''Buchenblätter.'' [[Fuldaer Zeitung]], 75. Jahrg., Nr. 9, 22. Juni 2002, S. 33,34; Nr. 10, 2. Juli 2002, S. 37,38; Nr. 11, 6. Juli 2002, S. 43. | * [[Michael Mott]]: ''Athanasius Kircher und das Heiligtum Mentorella / Zur 400. Wiederkehr des Geburtstages des in Geisa geborenen Universalgelehrten.'' In: ''Buchenblätter.'' [[Fuldaer Zeitung]], 75. Jahrg., Nr. 9, 22. Juni 2002, S. 33,34; Nr. 10, 2. Juli 2002, S. 37,38; Nr. 11, 6. Juli 2002, S. 43. | ||

* | * {{BBKL|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070407211011/http://www.bautz.de/bbkl/k/Kircher.shtml |band=3|spalten=1513-1517|autor=Hans-Josef Olszewsky|artikel=KIRCHER, Athanasius, SJ}} | ||

* Simon Rebohm: ''Harmonikale Kosmologie: Johannes Kepler und Athanasius Kircher.'' In: W. R. Dick, H. W. Duerbeck, J. Hamel (Hrsg.): ''Beiträge zur Astronomiegeschichte.'' Band 11 (= ''Acta Historia Astronomiae.'' Band 43). H. Deutsch, Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-8171-1883-0, S. 100–163. | * Simon Rebohm: ''Harmonikale Kosmologie: Johannes Kepler und Athanasius Kircher.'' In: W. R. Dick, H. W. Duerbeck, J. Hamel (Hrsg.): ''Beiträge zur Astronomiegeschichte.'' Band 11 (= ''Acta Historia Astronomiae.'' Band 43). H. Deutsch, Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-8171-1883-0, S. 100–163. | ||

* | * Conor Reilly: ''Athanasius Kircher. A master of a hundred arts. 1602–1680. Studia Kircheriana''. Edizioni del Mondo, Wiesbaden 1974. | ||

* | * Valerio Rivosecchi: ''Esotismo in Roma Barocca. Studi sul Padre Kircher''. Bulzoni, Rom 1982. | ||

* [[Eckart Roloff]]: ''Athanasius Kircher (1602–1680): Der Phantast aus der Rhön macht Karriere in Rom.'' In: Eckart Roloff: ''Göttliche Geistesblitze. Pfarrer und Priester als Erfinder und Entdecker.'' Wiley-VCH-Verlag, Weinheim 2010, ISBN 978-3-527-32578-8, S. 115–136 (mit Hinweisen auf Erinnerungsstätten, Museen, Straßen u. ä.). (2. aktualisierte Ausgabe. 2012, ISBN 978-3-527-32864-2) | * [[Eckart Roloff]]: ''Athanasius Kircher (1602–1680): Der Phantast aus der Rhön macht Karriere in Rom.'' In: Eckart Roloff: ''Göttliche Geistesblitze. Pfarrer und Priester als Erfinder und Entdecker.'' Wiley-VCH-Verlag, Weinheim 2010, ISBN 978-3-527-32578-8, S. 115–136 (mit Hinweisen auf Erinnerungsstätten, Museen, Straßen u. ä.). (2. aktualisierte Ausgabe. 2012, ISBN 978-3-527-32864-2) | ||

* | * Ulf Scharlau: ''Athanasius Kircher (1601–1680) als Musikschriftsteller.'' Ein Beitrag zur Musikanschauung des Barock. Marburg 1969. | ||

* | * Edward W. Schmidt: ''The Last Renaissance Man: Athanasius Kircher, SJ.'' {{Webarchiv |url=http://companysj.com/magazine.html |wayback=20030207141608 |text=Company, The World of Jesuits and Their Friends}}, Chicago 2001, ISSN 0886-1293 | ||

* | * Harald Siebert: ''Die große kosmologische Kontroverse: Rekonstruktionsversuche anhand des Itinerarium exstaticum von Athanasius Kircher SJ (1602–1680)''. Steiner, Stuttgart 2006, ISBN 3-515-08731-1. | ||

* | * Harald Siebert: ''Flucht, Aufstieg und die Galilei-Affäre. Drei Jahre im Leben des Athanasius Kircher. Eine Mikrostorie (1631–1633)''. BoD, Norderstedt 2008, ISBN 978-3-8370-6011-9. | ||

* Gregor K. Stasch (Hrsg.): ''Magie des Wissens. Athanasius Kircher (1602–1680). Jesuit und Universalgelehrter''. Ausstellungskatalog des Vonderau-Museums Fulda. Imhof, Petersberg 2003, ISBN 3-935590-82-2. | |||

* [[ | * Daniel Stolzenberg: ''Egyptian Oedipus: Athanasius Kircher and the Secrets of Antiquity.'' University of Chicago Press, Chicago 2015. | ||

* Dieter Ullmann: ''Zur Frühgeschichte der Akustik: A. Kirchers „Phonurgia nova“.'' In: ''Wissensch. Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena.'' Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe, Band 27, 1978, S. 355–360. | |||

* Dieter Ullmann: ''Ein akustisches Experiment A. Kirchers und seine Geschichte. Zum 300. Todestag des Gelehrten.'' In: ''NTM-Schriftenr. Gesch. Naturwiss., Techn., Med.'' Leipzig 1980, Band 17, Heft 1, S. 61–68. | |||

* Dieter Ullmann: ''Athanasius Kircher und die Akustik der Zeit um 1650.'' In: ''NTM – Internationale Zeitschrift für Geschichte und Ethik der Naturwissenschaften, Technik und Medizin.'' Band 10, Nummer 2, Birkhäuser, Basel September 2002, S. 65–77, [[doi:10.1007/BF03033102]]. | |||

* Melanie Wald: [http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&CON_LNG=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=005108530 ''„Sic ludit in orbe terrarum aeterna Dei sapientia“ – Harmonie als Utopie. Untersuchungen zur Musurgia universalis von Athanasius Kircher''.] Dissertation, Universität Zürich 2005. | |||

* [[Stefan Heid]]: ''Athanasius Kircher.'' In: Stefan Heid, Martin Dennert (Hrsg.): ''[[Personenlexikon zur Christlichen Archäologie]]. Forscher und Persönlichkeiten vom 16. bis zum 21. Jahrhundert.'' Band 2. Schnell & Steiner, Regensburg 2012, ISBN 978-3-7954-2620-0, S. 730–731. | |||

== Weblinks == | == Weblinks == | ||

| Zeile 229: | Zeile 215: | ||

* {{DNB-Portal|118562347}} | * {{DNB-Portal|118562347}} | ||

* {{DDB|Person|118562347}} | * {{DDB|Person|118562347}} | ||

* {{ | * {{VerzDtDrucke |VD=17 |PPN=004063651}} | ||

* | * {{Internetquelle |url=https://www.mjt.org/exhibits/Gkircher.html |titel=Leben und Werk des Athanasius Kircher, S.J. 1602–1680 |werk=[[Museum of Jurassic Technology|mjt.org]] |datum=2001 |sprache=DE |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* Rita Haub | * {{Internetquelle |autor=Rita Haub |url=https://www.ingolstadt.de/stadtmuseum/scheuerer/personen/kircher1.htm |titel=Wissensspeicher zur Geschichte von Ingolstadt: Athanasius Kircher |titelerg=Texttafel in der Ausstellung „Christoph Scheiner“ in Ingolstadt 2000 |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* Stefan Etzel | * {{Internetquelle |autor=Stefan Etzel |url=http://www.stefan-etzel.de/HOME/bios/kircher.htm |titel=Athanasius Kircher 1602–1680 – Universalgelehrter aus der Rhön |werk=stefan-etzel.de |datum=2008 |archiv-url=http://web.archive.org/web/20200124145440/http://www.stefan-etzel.de/HOME/bios/kircher.htm |archiv-datum=2020-01-24 |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* [http://www.equisetites.de/kircher/athanasius_kircher.html Athanasius Kirchers geologisches Weltbild im Lichte heutiger Anschauungen | * {{Internetquelle |autor=[[Martin Okrusch]], [[Klaus-Peter Kelber]] |url=http://www.equisetites.de/kircher/athanasius_kircher.html |titel=Erkenntnisse – Phantasien – Visionen. Athanasius Kirchers geologisches Weltbild im Lichte heutiger Anschauungen |werk=equisetites.de |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* | * {{Internetquelle |autor=Hole Rößler |url=http://www.holeroessler.de/kircher_bib.html |titel=Athanasius Kircher: Forschungsbibliografie zu Athanasius Kircher |werk=holeroessler.de |datum=2019-01-29 |kommentar=nach Themengebieten geordnet |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* {{LAGIS|ref=nein|DB=HBN|ID=118562347|titel=Kircher, Athanasius SJ|datum=2020-11-27}} | |||

* {{Internetquelle |autor=[[Martin Schramm]] |url=https://media.neuland.br.de/file/1680131/c/website/athanasius-kircher-der-letzte-mann-der-alles-wusste.mp3 |titel=Athanasius Kircher – Der letzte Mann, der alles wusste |werk=[[Bayern2]]-Sendung „[[Radiowissen]]“ |datum=2021-04-26 |format=mp3-Audio; 21,5 MB; 23:02 Minuten |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | |||

=== Seiten in englischer Sprache === | === Seiten in englischer Sprache === | ||

* | * {{Internetquelle |url=https://web.stanford.edu/group/kircher/cgi-bin/site/ |titel=Athanasius Kircher at Stanford |werk=[[Stanford University|stanford.edu]] |sprache=en |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* | * {{Internetquelle |url=https://gate.unigre.it/mediawiki/index.php/Monumenta_Kircheri |titel=Monumenta Kircheri |werk=[[Päpstliche Universität Gregoriana|unigre.it]] |datum=2019-10-28 |sprache=en |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* [ | * {{Internetquelle |autor=Klaus-Peter Kelber |url=http://www.uni-wuerzburg.de/mineralogie/kircher/kircher.html |titel=Athanasius Kircher Links, with a Geoscience Bias |werk=[[Julius-Maximilians-Universität Würzburg|uni-wuerzburg.de]] |datum=2005-10-12 |kommentar=ausführliches Linkverzeichnis über Athanasius Kircher |archiv-url=http://web.archive.org/web/20060823014808/https://www.uni-wuerzburg.de/mineralogie/kircher/kircher.html |archiv-datum=2006-08-23 |sprache=en |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* | * {{Internetquelle |autor=[[Adolf Müller (Jesuit)|Adolf Müller]] |url=https://www.newadvent.org/cathen/08661a.htm |titel=Athanasius Kircher |werk=[[Catholic Encyclopedia|New Advent – Catholic Encyclopedia]] |hrsg=Band 8. Robert Appleton Company, New York |datum=1910 |sprache=en |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* [http://archimede.imss.fi.it/kircher/ Athanasius | * {{Internetquelle |url=https://www.infoplease.com/encyclopedia/science/math/math-bios/kircher-athanasius |titel=Kircher, Athanasius |werk=[[Columbia Electronic Encyclopedia]] |datum=2012 |sprache=en |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* | * {{Internetquelle |autor=Michael John Gorman, [[Nick Wilding]] |url=http://archimede.imss.fi.it/kircher/ |titel=The Correspondence of Athanasius Kircher: The World of a Seventeenth Century Jesuit. An International Research Project |werk=imss.fi.it |hrsg=Institute and Museum of the History of Science, Florenz |datum=2003-02-06 |sprache=en |archiv-url=http://web.archive.org/web/20181116013252/http://archimede.imss.fi.it/kircher/ |archiv-datum=2018-11-16 |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* [http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/kircher.html The Galileo Project | * {{Internetquelle |autor=Steven I. Hajdu |url=http://www.annclinlabsci.org/content/32/3/309.full |titel=The First Use of the Microscope in Medicine |werk=Annals of Clinical and Laboratory Science |datum=2002 |seiten=309–310 |sprache=en |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* | * {{Internetquelle |autor=[[Richard S. Westfall]] |url=http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/kircher.html |titel=Kircher, Athanasius |werk=The Galileo Project |datum=1995 |sprache=en |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | ||

* {{Internetquelle |url=https://www.mjt.org/exhibits/Knots.html |titel= The World is Bound With Secret Knots: The Life and Works of Athanasius Kircher |werk=[[Museum of Jurassic Technology|mjt.org]] |sprache=en |abruf=2021-04-24 |abruf-verborgen=1}} | |||

=== Werke im Internet === | === Werke im Internet === | ||

* [http://holeroessler.de/kircher_online.html Übersicht über alle im Internet zugänglichen Werke] chronologisch geordnet | * [http://holeroessler.de/kircher_online.html Übersicht über alle im Internet zugänglichen Werke] chronologisch geordnet | ||

* [http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/content/jesuit/jesuit_sciences Zahlreiche Digitalisate] bei [[European Cultural Heritage Online|ECHO]] | * [http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/content/jesuit/jesuit_sciences Zahlreiche Digitalisate] bei [[European Cultural Heritage Online|ECHO]] | ||

* [https://www.hmt-leipzig.de/de/home/fachrichtungen/institut-fuer-musikwissenschaft/forschung/musurgia-universalis ''Musurgia universalis''] (Übersetzung: Günter Scheibel, [[Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig|HMT Leipzig]]) | |||

== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||

| Zeile 256: | Zeile 246: | ||

{{SORTIERUNG:Kircher, Athanasius}} | {{SORTIERUNG:Kircher, Athanasius}} | ||

[[Kategorie:Athanasius Kircher| ]] | |||

[[Kategorie:Universalgelehrter]] | [[Kategorie:Universalgelehrter]] | ||

[[Kategorie:Jesuit]] | [[Kategorie:Jesuit]] | ||

| Zeile 266: | Zeile 257: | ||

[[Kategorie:Physiker (17. Jahrhundert)]] | [[Kategorie:Physiker (17. Jahrhundert)]] | ||

[[Kategorie:Missionar (China)]] | [[Kategorie:Missionar (China)]] | ||

[[Kategorie:Geologe]] | [[Kategorie:Geologe (17. Jahrhundert)]] | ||

[[Kategorie:Vulkanologe]] | [[Kategorie:Vulkanologe]] | ||

[[Kategorie:Sinologe]] | [[Kategorie:Sinologe]] | ||

| Zeile 281: | Zeile 272: | ||

[[Kategorie:Sammler]] | [[Kategorie:Sammler]] | ||

[[Kategorie:Rhön]] | [[Kategorie:Rhön]] | ||

[[Kategorie:Person als Namensgeber für einen Mondkrater]] | |||

[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||

[[Kategorie:Geboren 1602]] | [[Kategorie:Geboren 1602]] | ||

Aktuelle Version vom 16. Januar 2022, 17:17 Uhr

Athanasius Kircher (latinisiert auch: Athanasius Kircherus Fuldensis; * 2. Mai 1602 in Geisa (Rhön) im Hochstift Fulda; † 27. November 1680 in Rom) war ein deutscher Jesuit und Universalgelehrter.

Er lehrte und forschte die meiste Zeit seines Lebens am Collegium Romanum in Rom. Kircher veröffentlichte eine große Zahl ausführlicher Monografien über ein weites Spektrum von Themen unter anderem der Ägyptologie, Geologie, Medizin, Mathematik und Musiktheorie. Mehr als 150 Jahre vor Jean-François Champollion versuchte er, ägyptische Hieroglyphen zu entziffern.

Friedrich Kittler bezeichnet Kircher als „eine Art wissenschaftliche Feuerwehr des Papstes: Mit Sonderaufträgen und Sondervollmachten war er immer zur Stelle, wenn wissenschaftliches Neuland zu betreten, aber auch im Namen der Kirche zu verteidigen war.“[1] Tatsächlich war Kircher seiner Zeit voraus, was insbesondere an seinem Einfluss auf die Akustik, Astronomie, Mechanik und Farbenlehre abzulesen ist. So vermutete er als einer der ersten den Einfluss von „kleinen Wesen“ auf die Verbreitung der Pest.

Kirchers Motto lautete In uno omnia (In Einem alles).

Leben

Kircher wurde am 2. Mai 1602 in Geisa, einer zum Hochstift Fulda gehörenden Stadt in der nördlichen Rhön, geboren. Sein Vater Johann Kircher stammte aus Mainz und war Amtmann des Fürstabts Balthasar von Dernbach, seine Mutter Anna war eine geborene Gansek aus Fulda. Von 1614 bis 1618 besuchte er das Jesuiten-Kollegium in Fulda. Am 2. Oktober 1618 trat er in Paderborn dem Jesuitenorden bei. An der Academia Theodoriana studierte er Philosophie und Theologie, musste aber 1622 auf abenteuerliche Weise nach Köln fliehen, um einrückenden protestantischen Truppen unter Herzog Christian von Braunschweig-Lüneburg zu entgehen.[2] Auf der Reise entging er knapp dem Tod, nachdem er bei der Überquerung des zugefrorenen Rheins ins Eis eingebrochen war. Später war er in Heiligenstadt als Lehrer tätig und unterrichtete Mathematik, Hebräisch und Syrisch. 1628 wurde er Priester und im selben Jahr Professor für Mathematik und Ethik an der Universität Würzburg. 1631 veröffentlichte er sein erstes Buch (Ars Magnesia). Im selben Jahr zwang ihn der Dreißigjährige Krieg, seine Arbeiten an der Päpstlichen Universität von Avignon in Frankreich fortzusetzen. 1633 berief ihn Ferdinand II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, zum Nachfolger Johannes Keplers als Mathematiker an den Habsburger Hof nach Wien. Diese Berufung wurde allerdings auf Betreiben von Nicolas-Claude Fabri de Peiresc widerrufen. Dieser sorgte stattdessen für eine Berufung nach Rom an das Collegium Romanum, da sein Freund Kircher dort mehr Zeit für seine Forschungen haben würde – unter anderem für die Arbeit an der Entzifferung der Hieroglyphen. 1637/1638 unternahm er eine Forschungsreise, die ihn nach Malta, nach Sizilien und auf die Liparischen Inseln mit Besteigung des Ätna und des Stromboli führte. Nachdem er das Erdbeben von Kalabrien miterlebt hatte, ging er in Neapel an Land, bestieg den Vesuv und seilte sich in den Krater ab. Von 1638 an lehrte Kircher Mathematik, Physik und orientalische Sprachen am Collegium Romanum (Gregoriana). 1645 wurde er von dieser Tätigkeit freigestellt, um sich seinen Forschungen widmen zu können. Er erforschte Krankheiten wie Malaria und die Pest und schuf eine bedeutende Sammlung von Antiquitäten, die er zusammen mit seinen eigenen Erfindungen im eigens dazu eingerichteten Museum Kircherianum ausstellte. 1661 entdeckte Kircher die Ruinen einer Kirche, die angeblich von Konstantin dem Großen an der Stelle errichtet wurde, an der sich eine Jesuserscheinung zugetragen haben soll. Er sammelte Geld für den Wiederaufbau dieser Kirche (in Guadagnolo östlich von Palestrina) und verfügte die Beisetzung seines Herzens an ebendiesem Ort. Das Kloster Santuário della Mentorella auf dem „Eustachiusberg“ beherbergt seit 1857 eine Niederlassung der polnischen „Resurrektionisten“ (Priester von der Auferstehung). Der Polyhistor Athanasius Kircher verstarb am 30. Oktober 1680 in Rom.

Werk

Kircher veröffentlichte eine große Anzahl grundlegender Werke mit einem sehr breiten Themenspektrum. Er beschäftigte sich mit Mathematik, Physik, Chemie, Geographie, Geologie, Astronomie, Biologie, Medizin, Musik, Sprachen, Philologie und Geschichte. Er verfolgte einen synkretistischen oder universalwissenschaftlichen Ansatz und legte keinen Wert auf die im Entstehen begriffene Ausbildung verschiedener Disziplinen, wie wir sie heute im Wissenschaftsbetrieb kennen. Typisch für seine Monographien ist, dass sie über das eigentliche Thema hinausgehen und verwandte Fragestellungen und Meta-Diskussionen einschließen. So behandelt sein Buch Magnes (1641), das sich vornehmlich mit Magnetismus beschäftigt, auch andere Formen der Anziehung wie Gravitation und Liebe (Zitat: „Alles ist durch geheime Knoten miteinander verbunden“). In der Ars magna lucis et umbrae von 1646 findet sich eine kaum zu überblickende Anzahl verschiedener Themen, zu denen die Botanik, Zoologie, Farbenlehre, Strahlungslehre, Lichtbrechung, Parabolspiegel, Astrologie, Medizin, Sonnenuhren, Stundenlinien und Astronomie gehören. Die theoretischen Erklärungen werden durch anschauliche Skizzen unterbrochen und erläutert.[3] Kirchers heute vielleicht bekanntestes Werk ist der Œdipus Ægyptiacus (1652), eine breite Studie zur Ägyptologie und zur vergleichenden Religionswissenschaft. Seine in Latein verfassten Werke fanden zu seiner Zeit weite Verbreitung und machten die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit einem weiten Kreis von Lesern bekannt.

Ägyptologie

(Auszug aus Prodromus coptus, 1636)

Kirchers Interesse an der Ägyptologie wurde geweckt, als er 1628 in der Bibliothek von Speyer auf eine Hieroglyphensammlung stieß. Vermittelt durch Nicolas-Claude Fabri de Peiresc kam er später in den Besitz mehrerer Manuskripte, die der Forschungsreisende Pietro della Valle aus Ägypten mitgebracht hatte; diese waren in Bohairisch, einem Dialekt der koptischen Sprache verfasst und eigentlich für den Linguisten Thomas Obicini gedacht gewesen. Nach dessen Tod schien der berühmte Gelehrte Kircher der richtige Mann, sie zu bearbeiten. 1633 an das Collegium Romanum berufen, begann er mit der Arbeit, lernte Koptisch und veröffentlichte 1636 die erste Grammatik dieser Sprache (Prodromus coptus sive aegyptiacus).[4] In seinem Werk Lingua Aegyptiaca restituta von 1643 argumentiert er korrekt, dass Koptisch keine separate Sprache sei, sondern die letzte Ausbaustufe der antiken ägyptischen Sprache. Er erkannte auch die Beziehung zwischen hieratischen Schriftzeichen und den Hieroglyphen.[5]

In Œdipus Ægyptiacus (1652) argumentiert er, dass die antike ägyptische Sprache von Adam und Eva gesprochen wurde und dass Hermes Trismegistos und Moses ein und dieselbe Person gewesen seien. Die ägyptischen Hieroglyphen seien okkulte Symbole, die nicht wörtlich übersetzt, sondern nur allegorisch (sinnbildlich) ausgelegt werden könnten, da ihre wahren Gehalte dem Eingeweihten vorbehalten seien. Er nahm an der Aufstellung der Obelisken in Rom teil und ist für die Hinzufügung heute als sinnlos bzw. sinnentstellend erkannter Hieroglyphen an einigen derselben verantwortlich; vgl. sein Werk Obeliscus Pamphilius (1650) über den unter Kaiser Domitian aufgestellten Obelisco Agonale.[6] Im Jahre 1666 widmete er dem kurz vorher aufgefundenen und auf dem Rücken von Berninis Elefanten aufgestellten Obelisco della Minerva die Monographie Ad Alexandrum VII. Pont. Max. Obelisci Aegyptiaci nuper inter Isaei Romani rudera effossi interpretatio hieroglyphica.[7] Noch 1676 befasst er sich in seiner Sphinx Mystagoga[8] mit Mumienbergung und Entschlüsselung der Hieroglyphen.

Obwohl sein Ansatz zur Entzifferung altägyptischer Texte auf fundamentalen Fehlkonzepten beruhte, betrieb er doch bahnbrechende wissenschaftliche Forschungen auf diesem Gebiet. Kircher selbst glaubte an die Möglichkeit, dass die Hieroglyphen ein Alphabet bilden könnten, und setzte sie zum griechischen Alphabet in Beziehung. Seine Ergebnisse wurden später von Jean-François Champollion bei seinen erfolgreichen Bemühungen, diese altägyptische Sprache zu entziffern, verwendet.

Kircher beschäftigte sich auch mit Atlantis, das Platon zufolge auf eine Überlieferung aus Ägypten zurückgeht. Kircher glaubte, Atlantis im Atlantik lokalisieren zu können.

Sinologie

Kircher entwickelte früh ein Interesse an der chinesischen Kultur. Schon 1629 übermittelte er seinem geistlichen Mentor, dass er Missionar in diesem Land werden wolle. Sein Werk China monumentis qua sacris qua profanis (…) illustrata („China, illustriert anhand seiner heiligen und weltlichen Denkmäler...“) war eine Enzyklopädie über das Kaiserreich China, die akkurate Kartografie mit mystischen Elementen wie Drachen verband. Es betont die christlichen Elemente der chinesischen Geschichte, sowohl reale als auch imaginäre: Kircher erwähnt die frühe Anwesenheit von Nestorianern, aufgrund des sogenannten Sino-Syrischen Denkmals, der Nestorianischen Stele, die im Jahr 1625 in einer Villa der chinesischen Stadt Sianfu entdeckt worden war. Er betrachtete das Denkmal, welches auch in seinem Buch Prodromus Coptus (1636) behandelt wurde, als einen Beweis dafür, dass in China bereits eintausend Jahre zuvor (also um 600) ein Evangelium verkündet worden sei.

Daneben schrieb er auch, dass die Chinesen Nachkommen von Ham seien und dass die chinesischen Schriftzeichen abgewandelte Hieroglyphen seien, wie er bereits im Oedipus Aegyptiacus (1652–1654) behauptet hatte. Zum Nachweis dieser These konstruierte Kircher unter Berufung auf biblische Erzählungen eine umfangreiche Kolonialisierungsgeschichte der Welt durch Noahs Familie. Nach der Sintflut sei Ham, Noahs zweiter Sohn, nach Persien gekommen, wo er eine Kolonie gegründet habe. Kircher identifizierte ihn als Zoroaster, den König von Baktrien, dessen Grenze bis Indien und an die Mongolei reichte. Das Nachbarland China sei die letzte Erde gewesen, die Ham zu kolonialisieren hatte. Damals hätte der erste chinesische Kaiser Fu Xi vom Kolonialherren Ham die Hieroglyphenschrift übernommen und sie zur chinesischen Schrift entwickelt, behauptete Kircher. Nach seiner Zeitrechnung geschah diese Übernahme 300 Jahre nach der Sintflut.

Trotz dieser Verwandtschaft standen in seinem System die Ideogramme unter den Hieroglyphen, weil sie sich auf spezifische Ideen bezogen, anstatt auf mysteriöse Ideenkomplexe. Die Zeichen der Maya und Azteken waren für ihn noch niedrigere Zeichen, weil sie sich auf einzelne Objekte bezogen.

Geologie

Auf einer Reise nach Süditalien 1638 stieg Kircher in den Krater des Vesuvs, um dann am Rande der Eruptionen das Innere des Vulkans zu erforschen. Er war auch angetan von dem unterirdischen Rumpeln, das er an der Meerenge von Messina vernahm. Seine geologischen und geographischen Forschungen gipfelten in seinem Werk Mundus subterraneus (1664), in dem er vermutete, dass die Gezeiten von Wassermassen verursacht würden, die sich zwischen den Weltmeeren und einem unterirdischen Ozean bewegen.

Kirchers Standpunkt zu Fossilien war nicht einheitlich. Er verstand, dass einige dieser Versteinerungen Überreste von Tieren waren, andere schrieb er aber dem menschlichen Erfindergeist oder spontanen regenerativen Kräften der Erde zu. Nicht alle Objekte, die er zu erklären versuchte, waren tatsächlich Fossilien – daher die Vielfalt seiner Ansätze.

Medizin

Das einzige Werk Kirchers, das sich speziell mit medizinischen Fragen beschäftigt, ist seine 1658 veröffentlichte Schrift Scrutinium Physico-Medicum Contagiosæ Luis, quæ Pestis dicitur. Es geht zurück auf die Pestepidemie von 1656 in Neapel, bei der er, in Zusammenarbeit mit Ärzten, Kranke in Siechenhäusern untersuchte. Kircher geht in einem eigenen Kapitel auf die Ursache der Pest ein. Nachdem er, für einen geistlichen Autoren pflichtgemäß, ihre Begründung als „Geißel Gottes“ angeführt hat widmet er sich ausführlich natürlichen Ursachen. Neben der zeitgenössischen Miasma-Theorie erwähnt er, damals revolutionär, seine Vermutung, die Pest würde durch Ansteckung von Kranken auf Gesunde übertragen. Wie schon vor ihm der Arzt Girolamo Fracastoro nimmt er giftige „corpuscula“ als Ursache, die gleich Samen die Krankheit verbreiten. Seiner eigenen Ansicht nach sind diese „corpuscula“ belebte Organismen („Würmlein“). Zur Begründung gibt er unter anderem an, er habe die „animata effluvia“ in dem damals neu erfundenen Mikroskop in mehreren Versuchen selbst sehen können; er hatte ein einfaches Mikroskop etwa 1646 von seinem Gönner Kardinal Carlo di Ferdinando de’ Medici erhalten. Nach heutigen Abschätzungen gilt es allerdings als ausgeschlossen, dass Kircher den Pesterreger, vor Entdeckung der achromatischen Linsen, tatsächlich gesehen haben kann, Medizinhistoriker erklären die Beobachtungen als technische Artefakte. Dennoch gilt Kirchers Schrift, trotz der für den Autor nicht unüblichen kritiklosen Übernahme tradierter Anschauungen neben der Anwendung moderner Methoden, heute als bedeutender Beitrag, da seine Autorität dazu beitrug, die letztlich richtige Erklärung der Pesterkrankung durchzusetzen und er auch den Einsatz von, damals noch von Einigen als ketzerisch verdammten, technischen Hilfsmitteln wie dem Mikroskop zu etablieren.[9]

Musik

In dem Werk Musurgia universalis (1650) mit zahlreichen Notenbeispielen aus der zeitgenössischen Musik[10] legt Kircher seine Ansichten zur Musik und zur Affektenlehre dar. Er glaubte, dass die Harmonie der Musik die Proportionen des Universums widerspiegelt. Besonders ausführlich wird der Orgelbau behandelt. Kircher beschreibt in diesem Buch Pläne von wasserkraftbetriebenen automatischen Orgeln, die Charakteristik des Vogelgesangs und den Aufbau musikalischer Instrumente. Eine Zeichnung zeigt die Unterschiede zwischen dem menschlichen Ohr und dem einiger Tierarten. Auch stellt er einen Algorithmus zur automatischen Komposition vor. Kircher behandelt ferner die Schallübertragung und Abhöranlagen.

Erfindungen und theoretische Leistungen

Zu Kirchers Erfindungen gehört unter anderem ein Vorläufer der Laterna magica, das Smicroscopium parastaticum, welches er in seinem Buch Ars magna lucis et umbrae (1671) beschreibt. Dieses Gerät bestand aus einer Drehscheibe und einer optischen Betrachtungseinrichtung. Auf dieser Scheibe waren zahlreiche kleine Bilder angebracht, die man durch das Linsensystem dann vergrößert betrachten konnte. Dieses Gerät ist ein direkter Vorläufer des Phenakistiskops, das wiederum ein direkter Vorläufer des Filmprojektors ist.

Er konstruierte eine magnetische Uhr nach dem von ihm in seinem Werk Magnes vorgestellten Mechanismus.

Weiterhin erfand Kircher das Organum mathematicum, eine Art mathematischer Lernmaschine.

Andere von Kircher entworfene oder konstruierte Maschinen waren:

- eine Pipeline aus Blei,

- eine Windharfe,

- eine Statue, die mittels eines Sprachrohrs sprechen und hören konnte,

- der Versuch eines Perpetuum mobile.

Nebenbei entwickelte er ein System der verschlüsselten Nachrichtenübertragung unter der Bezeichnung Stenographia („geheimes Schreiben mit Licht“) bzw. Cryptologia. Dieses System verwendete – im Gegensatz zur optischen Telegrafie der Antike – einen Hohlspiegel, der mit den zu übertragenden Schriftzeichen beschriftet wird. Mit diesem Verfahren konnten militärische Kommandos über eine Entfernung von rund dreieinhalb Kilometern „abhörsicher“ übermittelt werden.

Farbenlehre

Aufbauend auf dem Farbsystem des Franciscus Aguilonius entwickelte Kircher 1646 dieses Farbsystem insofern weiter, als er es in Beziehung setzte zu Tugenden und Lastern und zu Geschmacksrichtungen sowie den Elementen des Aristoteles. Wegweisend war seine Unterscheidung von der Farbmischung durch Pigmentfarben der Malerei und den durch optische Effekte erzeugten Regenbogen – damit brachte er die Unterscheidung von subtraktiver und additiver Farbmischung voran.

Sonstiges

In der Polygraphia nova (1663) schlägt Kircher eine von ihm geschaffene, künstliche universelle Plansprache vor.[11]

Sein Schüler Caspar Schott, ein Würzburger Mathematiker, war sein engster Mitarbeiter.

Kircher beschäftigte sich zum Lebensabend auch mit der Sintflut und der Arche Noah (vor allem in technischer Hinsicht), wodurch das äußerst reich illustrierte Buch Arca Noë (erschienen in Amsterdam bei Jansson & Waesberge 1675) entstand. Einige Ausarbeitungen beziehen sich auf Studien des französischen Mathematikers Johannes Buteo, der 1554 eine den biblischen Angaben entsprechende Arche beschrieben hatte.

Kircher nahm gegenüber der in der Alchemie behaupteten Möglichkeit der Transmutation von Metallen eine kritische Haltung ein. Er schloss dies zwar nicht völlig aus, meinte aber, dass dies nur mit dunklen Mächten möglich sei oder durch teuflisches Blendwerk vorgetäuscht, was zu kritischen Auseinandersetzungen mit Anhängern dieser Richtung der Alchemie (von ihm Alchemia transmutatoria genannt) führten, darunter Ole Borch, John Webster (1610–1682), Gabriel Clauder und ein Autor mit dem Pseudonym von Blauenstein (abgedruckt in der Bibliotheca Chemica Curiosa). Davon unterschied er die Alchemia metallurgica (Bergbau, Metallurgie) und die Alchemia spagyrica (Pharmazeutisch-Medizinische Anwendungen), die er für nützlich hielt.[12] Bezüglich seiner Haltung zu Metallumwandlungen bezog er sich auf Aristoteles, der seiner Meinung nach Elementumwandlungen ausschloss.

In Ars Magna Lucis et Umbrae beschreibt Kircher im Kapitel Experimentum mirabile de imaginatione gallinae ein von ihm durchgeführtes Verhaltensexperiment an einem Hahn, der, nachdem ein Kreidestrich auf seinen Schnabel zu auf den Boden gezeichnet worden ist, einige Zeit unbeweglich verharrt. Kircher erklärt dies quasi-magisch dadurch, der Hahn glaube irrtümlich, er wäre durch den gezeichneten Strich gefesselt. Dieses Experiment ist als frühes Beispiel für Hypnose angeführt worden[13][14] (der Begriff selbst wurde erst später, durch James Braid geprägt). Heute wird Kirchers Resultat als Totstellreflex gedeutet[15], auch wenn einige Autoren das Phänomen als der Hypnose beim Menschen analog betrachten und von Tierhypnose sprechen.[16] Kirchers Arbeit wurde zu ihrer Zeit kaum rezipiert, die Beschäftigung mit Hypnose wurde erst später durch die Experimente von Franz Anton Mesmer in der Öffentlichkeit wahrgenommen.

Standpunkt

Kircher war und blieb während seines gesamten Lebens ein Mann der katholischen Kirche. Stets versuchte er, die Ergebnisse seiner Arbeit in Einklang mit der Lehrmeinung der Kirche zu bringen.

Tycho Brahe vs. Kepler