Hubble-Konstante

Die Hubble-Konstante

Der aktuelle Wert (2016) für die Hubble-Konstante wurde durch das Planck-Weltraumteleskop ermittelt und beträgt

mit Mpc für Megaparsec.

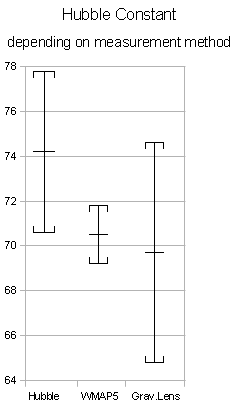

Es gibt jedoch auch andere Resultate durch verschiedenste Messmethoden. Ein aktuelles Ergebnis für Anfang 2017 sind 71,9 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec (bei einer Genauigkeit von 3,8 %, ermittelt durch die H0LiCOW-Gruppe).[1]

Definition

Die Expansion des Universums wird quantitativ beschrieben durch den Skalenfaktor

wobei

Der heutige Wert des Hubble-Parameters wird als Hubble-Konstante

mit dem Weltalter

Im lokalen Universum (also über Entfernungen, die klein sind im Vergleich zum Radius des beobachtbaren Universums) ist die Hubble-Konstante die Proportionalitätskonstante der (näherungsweise) linearen Beziehung zwischen den Entfernungen

Dabei ist

Häufig wird das Produkt

Die genaue Beziehung zwischen kosmologischer Rotverschiebung und Entfernung ist nichtlinear und erfordert eine Integration über den zeitlichen Verlauf des Skalenfaktors

Erste Messungen Edwin Hubbles ergaben für die Hubble-Konstante

Da Galaxien nicht nur der kosmischen Expansion folgen, sondern zusätzlich eigene Bewegungen von typisch einigen hundert km/s zeigen, müssen viele Galaxien über einen genügend großen Entfernungsbereich untersucht werden, um beide Effekte zu trennen. Die durch die kosmische Expansion bedingte „Geschwindigkeit“

Hubble-Diagramm

Die Auftragung der Rotverschiebung von astronomischen Objekten gegen ihre Entfernung von der Erde wird Hubble-Diagramm genannt. Ein sich gleichmäßig ausdehnendes Universum führt dazu, dass die Objekte in diesem Diagramm entlang einer durch den Ursprung führenden Geraden angeordnet sind. Die Steigung dieser Geraden ist die Hubble-Konstante.

Das erste Hubble-Diagramm wurde 1929 von Edwin Hubble veröffentlicht.[3] In dieser Veröffentlichung berichtete er von einem linearen Zusammenhang zwischen der Entfernung von Galaxien ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) und ihrer Rotverschiebung.[4] Die Bestimmung des Abstands eines weit entfernten astronomischen Objekts ohne Rückgriff auf die Rotverschiebung erfolgt aus der Helligkeit von Standardkerzen. Das Bild des Objekts muss dazu so gut aufgelöst sein, dass kein Licht anderer Objekte das Messergebnis verfälscht. Dies wird mit zunehmender Entfernung immer schwieriger. Die im ersten Hubble-Diagramm verwendeten Daten reichten bis zu einem Abstand von etwa 2 Mpc. Knapp ein Jahrhundert später sind Messungen bis etwa 700 Mpc möglich.[5] Dadurch ist eine erheblich zuverlässigere Angabe der Hubble-Konstante möglich.

Messungen

Spitzer-Weltraumteleskop

Unter Verwendung von Daten des Spitzer-Weltraumteleskops, basierend auf Beobachtungen im 3,6-μm-Bereich (mittleres Infrarot) zur Neukalibrierung der Cepheiden-Distanzskala, erhielten die Wissenschaftler des {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) neue, hochgenaue Werte für die Hubble-Konstante. Dadurch konnte dieser nun um einen Faktor 3 genauer bestimmt werden. Er beträgt (74,3 ± 2,1) km/(s·Mpc). Damit hat die Hubble-Konstante nur noch eine Unsicherheit von drei Prozent (Stand 16. August 2012).[6]

Hubble-Weltraumteleskop

Das Hubble-Weltraumteleskop ist in der Lage, mit Hilfe einer Entfernungsskala Entfernungen im Universum und damit auch die Expansionsrate des Universums zu ermitteln. Als Indikatoren dazu dienen Cepheiden (pulsierende Sterne mit einem Zusammenhang zwischen Periode und maximaler Leuchtkraft) und Supernovae vom Typ Ia (Standardkerzen). So wurde der z. Z. genaueste Wert für die Hubble-Konstante ermittelt:[7]

Gravitationslinseneffekt

Eine vergleichsweise neue Methode macht sich den Gravitationslinseneffekt zunutze. Dabei werden Helligkeitsschwankungen um eine Gravitationslinse ausgewertet. Das Licht einer Quellgalaxie wird durch eine davorliegende Galaxie abgelenkt, wodurch sich mehrere Abbilder der Quelle ergeben. Ändert sich nun die Helligkeit der Quellgalaxie, so macht sich dies zu unterschiedlichen Zeiten in den verschiedenen Abbildern bemerkbar. Aus dem Zeitunterschied lässt sich dann die absolute Entfernung berechnen. Aus der ermittelten Entfernung und der Rotverschiebung als Maß für die Geschwindigkeit, mit der sich Objekte von uns wegbewegen, lässt sich die Expansionsrate des Universums bestimmen. Die Auswertung von Hubble-Bildern nach der Gravitationslinsen-Methode ergibt:[8]

WMAP

Die Raumsonde WMAP bedient sich der Temperaturverteilung der elektromagnetischen Strahlung im Mikrowellenbereich. Einen Teil dieser Mikrowellenstrahlung liefert die kosmische Hintergrundstrahlung, die auf den Urknall zurückgeführt wird. Man misst extrem geringe Temperaturschwankungen (Anisotropien), die durch Streuung der Strahlung an den ersten Urgalaxien verursacht wurden und deren Muster bis heute erhalten sind. Aus fünf Jahren Messungen mit WMAP (WMAP5 genannt) ergibt sich:[9][10]

Weltraumteleskop Chandra

Messungen mit dem Weltraumteleskop Chandra ergaben:[11][12]

Supernovae und Cepheiden

Eine Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessung von 261 Typ-Ia Supernovae und 600 Cepheiden ergab:[13]

Planck-Weltraumteleskop

Messungen des Planck-Weltraumteleskops der ESA ergaben:[14]

Hubble-Zeit

Der Kehrwert 1/H0 der Hubblekonstante wird Hubble-Zeit genannt. Bei gleichförmiger Expansion in einem leeren Universum wäre sie gleich dem Weltalter, d. h. der seit dem Urknall vergangenen Zeit.

Je nach dem Gehalt des Universums an normaler (baryonischer) Materie, Dunkler Materie und Dunkler Energie kann die Expansion aber verzögert oder beschleunigt werden, so dass sich das Weltalter von der Hubble-Zeit unterscheidet:

durch einen Korrekturterm F

der u. a. abhängt von den Dichteparametern

Z. B. wäre für lange diskutierte kosmologische Modelle mit flacher Geometrie (

Mit den heutigen Messungen des Planck-Weltraumteleskops[15]

ergibt sich eine Hubble-Zeit von

also ein um den Korrekturfaktor

mit

Der Vergleich von Weltalter beziehungsweise Hubble-Zeit mit unabhängigen Altersbestimmungen von Himmelsobjekten wie Sternen und Kugelsternhaufen war immer wieder wichtig in der kritischen Bewertung von Messungen der Hubblekonstante und der anderen kosmologischen Parameter: das sich ergebende Weltalter muss größer als das der einzelnen Objekte sein, sonst ergeben die Messwerte keinen Sinn.

Geschichte

Die ersten Überlegungen zur Hubble-Konstante stammen von dem belgischen Priester und Physiker Georges Lemaître, der bereits 1927 in den „{{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)“ einen Aufsatz schrieb und die Konstante ermittelte zu

Nach weiteren Hinweisen unter anderem von Carl Wilhelm Wirtz war es eine Arbeit von Edwin Hubble aus dem Jahr 1929, die einen linearen Zusammenhang zwischen Rotverschiebung und Entfernung von Galaxien behauptete. Hubble ermittelte für die Proportionalitätskonstante einen Wert von

Das entsprechend geringe Weltalter von nur etwa zwei Milliarden Jahren wurde schon bald als problematisch im Vergleich zu Altersbestimmungen von Gesteinen angesehen.

Zu einer ersten deutlichen Korrektur nach unten kam es in den 1950ern nach der Entdeckung verschiedener Sternpopulationen durch Walter Baade. In Unkenntnis dieser Tatsache hatte Hubble in seinen früheren Arbeiten zu geringe Helligkeiten für die Cepheiden angenommen, die er zur Entfernungsbestimmung benutzte.

Weitere Verbesserungen ergaben bald Werte von

Die komplexen mehrstufigen Messverfahren führten zu einer langen und intensiv geführten Debatte von den 1970er bis zu den 1990er Jahren um den genauen Wert der Hubble-Konstante. Eine Gruppe um Allan Sandage und Gustav Tammann schlug Werte um 50 km s−1 Mpc−1 vor, während Astronomen wie Gerard de Vaucouleurs und Sidney van den Bergh höhere Werte um 100 km s−1 Mpc−1 bevorzugten. In dieser Zeit bürgerte es sich ein, die Hubble-Konstante als

zu beschreiben und die Abhängigkeit weiterführender kosmologischer Berechnungen vom genauen Wert der Hubble-Konstante durch ausdrückliche Angabe ihrer Abhängigkeit vom Faktor h zu verdeutlichen.

Nach den Ergebnissen des „{{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)“ mit dem Hubble-Weltraumteleskop ergab sich die Hubble-Konstante aus der Kombination von vier verschiedenen Methoden zu:[17]

Aus drei Jahren Messungen mit der Raumsonde WMAP (WMAP3) und Daten der 2dFGRS ergab sich als Wert:[18]

Einstein und Straus[19] fanden, dass die kosmologische Expansion nur auf größten Skalen stattfinden kann. Die kosmologische Expansion von gravitativ gebundenen Objekten wie Sternen oder Galaxien ist dadurch ausgeschlossen. Eine Anzahl von Arbeiten und Messergebnissen lassen die kosmologische Expansion jedoch auch in wesentlich kleineren Bereichen möglich erscheinen.[20][21][22]

Literatur

- C. Wirtz: De Sitters Kosmologie und die Radialbewegungen der Spiralnebel. In: Astronomische Nachrichten. Band 222, 1924, S. 21.

- E. Hubble: A Relation Between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Band 15, Nr. 3, 1929, S. 168.

- W. Freedman u. a.: Final Results from the Hubble Space Telescope Key Project to Measure the Hubble Constant. In: Astrophysical Journal. Band 553, 2001, S. 47.

- D. N. Spergel u. a.: Three‐Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Implications for Cosmology. In: The Astrophysical Journal Supplement Series. Band 170, Nr. 2, Juni 2007, S. 377–408, doi:10.1086/513700, arxiv:astro-ph/0603449.

- Massimiliano Bonamente, Marshall K. Joy, Samuel J. LaRoque, John E. Carlstrom, Erik D. Reese, Kyle S. Dawson: Determination of the Cosmic Distance Scale from Sunyaev‐Zel’dovich Effect and Chandra X‐Ray Measurements of High‐Redshift Galaxy Clusters. In: The Astrophysical Journal. Band 647, Nr. 1, 10. August 2006, S. 25–54, doi:10.1086/505291, arxiv:astro-ph/0512349.

Einzelnachweise

- ↑ Wie das Weltall wächst. Neue Physik im Universum? In: FAZ.net. 26. Januar 2017, abgerufen am 27. Januar 2017.

- ↑ Hubble & the Expanding Universe. Australia Telescope National Facility.

- ↑ Robert P. Kirshner: Hubble’s diagram and cosmic expansion. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 101, Nr. 1, 1. Juni 2004, S. 8–13, doi:10.1073/pnas.2536799100.

- ↑ Edwin Hubble: A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 15, Nr. 3, 15. März 1929, S. 168–173, doi:10.1073/pnas.15.3.168.

- ↑ 3 Hubble Diagram for Type 1A Supernovae. In: Robert P. Kirshner: Hubble’s diagram and cosmic expansion. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 101, Nr. 1, 1. Juni 2004, S. 8–13, doi:10.1073/pnas.2536799100.

- ↑ Wendy L. Freedman, Barry F. Madore, Victoria Scowcroft, Chris Burns, Andy Monson, S. Eric Persson, Mark Seibert, Jane Rigby: Carnegie Hubble Program: A Mid-Infrared Calibration of the Hubble Constant. In: The Astrophysical Journal. Band 758, Nr. 1, 10. Oktober 2012, S. 24, doi:10.1088/0004-637X/758/1/24, arxiv:1208.3281.

- ↑ Hubble-Konstante Mai 2009 (Hubble)

- ↑ Hubble-Konstante März 2010 (Gravitationslinsen)

- ↑ Hubble-Konstante Oktober 2008 (WMAP5)

- ↑ E. Komatsu u. a.: Five-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Cosmological Interpretation. In: The Astrophysical Journal Supplement Series. Band 180, Nr. 2, 1. Februar 2009, S. 330–376, doi:10.1088/0067-0049/180/2/330, arxiv:0803.0547.

- ↑ CL 0016+1609: Chandra Independently Determines Hubble Constant. Chandra Photo-Album, 6. August 2008.

- ↑ Massimiliano Bonamente, Marshall K. Joy, Samuel J. LaRoque, John E. Carlstrom, Erik D. Reese, Kyle S. Dawson: Determination of the Cosmic Distance Scale from Sunyaev‐Zel’dovich Effect and Chandra X‐Ray Measurements of High‐Redshift Galaxy Clusters. In: The Astrophysical Journal. Band 647, Nr. 1, 10. August 2006, S. 25–54, doi:10.1086/505291, arxiv:astro-ph/0512349.

- ↑ Messung der Expansionsgeschwindigkeit des Universums widerlegt Alternative zur dunklen Energie. Astrodicticum Simplex, März 2011.

- ↑ Planck Publications: Planck 2015 Results. European Space Agency. 2016. Abgerufen am 24. Januar 2017.

- ↑ Planck Collaboration: Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters

- ↑ Daniel Baumann: Cosmology Part III, Mathematical Tripos, Gleichung 1.3.135

- ↑ Wendy L. Freedman u. a.: Final Results from the Hubble Space Telescope Key Project to Measure the Hubble Constant. In: The Astrophysical Journal. Band 553, Nr. 1, 20. Mai 2001, S. 47–72, doi:10.1086/320638.

- ↑ D. N. Spergel u. a.: Three‐Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Implications for Cosmology. In: The Astrophysical Journal Supplement Series. Band 170, Nr. 2, Juni 2007, S. 377–408, doi:10.1086/513700, arxiv:astro-ph/0603449.

- ↑ Albert Einstein, Ernst G. Straus: The Influence of the Expansion of Space on the Gravitation Fields Surrounding the Individual Stars. In: Reviews of Modern Physics. Band 17, Nr. 2–3, 1. April 1945, S. 120–124, doi:10.1103/RevModPhys.17.120.

- ↑ H. Dittus, C. Lämmerzahl: Die Pioneer-Anomalie. In: Physik Journal. Band 5, Nr. 1, 2006, S. 25 (PDF).

- ↑ Müller: Does cosmological expansion exist on smaller scales? In: NCGT Newsletter Issue. 50, 2009, S. 18–22.

- ↑ Yu V. Dumin: On a probable manifestation of Hubble expansion at the local scales, as inferred from LLR data. 11. März 2002, arxiv:astro-ph/0203151v1.

Weblinks

- J. Huchra zur Geschichte der Hubblekonstante (englisch) (John Huchra)